Page 27 - 2023年第54卷第6期

P. 27

究进展,系统总结了城市洪涝模型的构建方法和数值模拟技术研究中的不足,探讨城市洪涝模型未来

的发展趋势,以期为实现城市洪涝精细化和高效模拟及相关研究工作提供参考。

2 城市洪涝模型

1970年代以来,随着计算机技术的快速发展和城市产汇流理论的日趋成熟,一批城市洪涝模型被

相继提出。目前,大部分学者依据计算方法将城市洪涝模型划分为水文模型、水动力模型和简化模型

等。本文则根据城市洪涝模型的组成划分为产汇流模型、一维河道?管网模型、二维地表淹没模型和模

型耦合等,以期从模型组成的角度对城市洪涝模型进行梳理,为城市洪涝数值模拟及相关研究提供一

个新视角。其中,产汇流模型主要是用于计算降水产生净雨并汇流至流域出口的过程,一维河道?管网

模型用于计算河道或者管道的水流运动状态,二维地表淹没模型用于模拟洪水在地表的演进过程,模

型耦合则是将产汇流模型、一维、二维模型相互耦合起来进行水流运动规律的模拟 [5] 。

2.1 产汇流模型 产汇流模型主要用于降雨产流计算和汇流计算。其中,产流是指降水经蒸发、下

渗、填洼、植物截流等损失转化为净雨量的过程。而净雨通过地表、河道或管网等汇集到流域出口的

过程则称为汇流。与自然流域相比,城市区域下垫面情况复杂。受人类活动影响,大量的植被、水域

等自然表面被房屋、道路等不透水表面取代,城市区域水循环过程受到影响。城市不透水面的大幅度

增加,极大地影响了城市区域的产汇流特性。加之在海绵城市背景下,雨水花园、绿色屋顶等逐步建

设,城市用地类型进一步增加。透水面与不透水面空间交错分布,下垫面类型组合多变,导致城市区

域产汇流情况非常复杂,刘家宏等 [6] 将城市下垫面根据透水性划分为不透水单元、透水单元、半透水

单元、伪透水单元、强透水单元、水域单元等六类基本单元,并分别构建了不同的水文特性曲线以详

细描述城市区域的产流过程。此外,尽管国内外学者进行了很多不同下垫面情况下的产流规律试验与

应用研究,但实验室条件与天然状况情况差距较大,因此,针对城市区域复杂下垫面情况,探究城市

产汇流机制仍旧是国内外学者研究的重要方向 [7] 。

目前,城市区域产流计算方法很多,常用的计算方法有径流系数法、下渗曲线法、蓄满产流法、

SCS曲线法等 [4,7 - 8] 。但是由于城市地表特性复杂,对城市产流机理的认识还不完全,产流计算方法的

精度还有待商榷。而城市区域汇流计算方法包括水文学方法和水动力学方法两种 [6] 。其中水文学方法

以经验性和概念性模型为主,将汇流过程中复杂的物理现象进行简化的描述,常见的计算方法有推理

公式法、等流时线法、线性或非线性水库法、马斯京根法等 [4,6,8] 。水文学方法简单实用,具有计算效

率高、资料需求少的特点。但水文学方法往往概化了真实的物理过程,计算参数繁多,缺乏明确的物

理机制支撑,因此,水文学方法的应用和发展受到了一定的限制。而随着计算机技术的发展,水动力

学方法被广泛应用于城市汇流计算。水动力学方法主要通过求解圣维南方程和浅水方程或其简化形式

来计算河道?管网汇流和坡面汇流,物理机制明确,具有较高的可靠性和准确度,但该方法计算效率

低,对资料的要求较高。

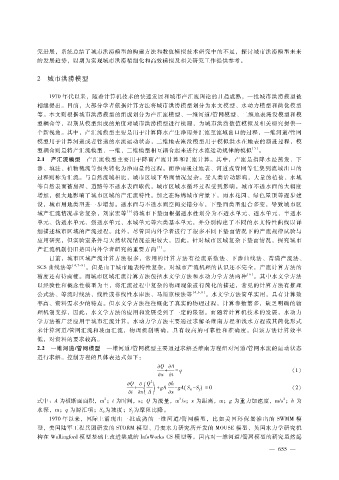

2.2 一维河道?管网模型 一维河道?管网模型主要通过求解圣维南方程组对河道?管网水流的运动状态

进行求解。控制方程的具体表达式如下:

Q A

+ = q (1)

x t

Q Q 2 h

+ ( ) + gA - gA S- S ) = 0 (2)

(

t x A x 0 f

3

2

2

式中:A为横断面面积,m ;t为时间,s;Q为流量,m ?s;x为距离,m;g为重力加速度,m?s;h为

水深,m;q为源汇项;S为坡度;S为摩阻比降。

0 f

1970年以来,国际上涌现出一批成熟的一维河道?管网模型,比如美国环保署推出的 SWMM 模

型,美国陆军工程兵团研发的 STORM模型、丹麦水力研究所开发的 MOUSE模型、英国水力学研究机

构在 Wallingford模型基础上改进集成的 lnfoWorksCS模型等。国内对一维河道?管网模型的研究虽然起

— 6 5 5 —