Page 9 - 2024年第55卷第1期

P. 9

又要分析各用水部门的供需水平衡问题。除追求数量上的供需平衡外,应关注水资源在蓄 - 取 - 供 -

用- 耗- 排过程中的转化关系和流动特征,包括用水的损耗规律和效率特征、点到线和面的耗散结构的

有序性、水资源开发利用对水系统的影响等。研究经济社会供需水平衡还应水量水质并重,实现消除

水量缺水和水质缺水的双重平衡。实现杠杆两端平衡需要兼顾工程措施和非工程措施,前者通过调控

(水库)、分配(输水管渠)、供给(配套工程)等措施为缓解供需水冲突提供硬性保障,后者通过节约

用水、提高效率、结构优化、政策法规等手段实现对经济社会供需水关系的弹性管控。

图 3 经济社会供需水平衡结构示意

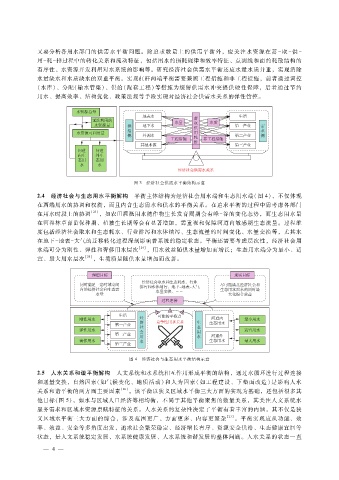

2.4 经济社会与生态用水平衡解构 平衡主体结构为经济社会用水端和生态用水端(图 4),不仅体现

在两端用水的协调和权衡,而且内含生态需水和供水的平衡关系。在追求平衡的过程中需考虑各部门

在用水时段上的协调 [23] ,如农田灌溉用水随作物生长发育周期会有峰- 谷的变化态势,而生态用水量

在河谷林草育苗保种期、植被生长期等会有显著增加,需重视和保障河道内敏感期生态流量。过程维

度包括经济社会取水和生态耗水、行业排污和水体纳污、生态流量的时间变化、水量交换等,尤其水

在地下- 地表- 大气的迁移转化过程深刻影响着系统的稳定状态。平衡还需要考虑层次性,经济社会用

水端可分为刚性、弹性和奢侈用水层次 [24] ,用水效益随供水量增加而增长;生态用水端分为最小、适

宜、最大用水层次 [25] ,生境质量随供水量增加而改善。

图 4 经济社会与生态用水平衡结构示意

2.5 人水关系和谐平衡解构 人文系统和水系统相互作用形成平衡的结构,通过水循环进行过程连接

和通量交换,自然因素(如气候变化、地质活动)和人为因素(如工程建设、下垫面改造)是影响人水

关系和谐平衡的两方面主要因素 [26] 。该平衡以狭义区域水平衡三大方面的实现为基础,还包括很多其

他目标(图 5),如水与区域人口经济等相均衡,不同于其他平衡聚焦的数量关系,其关注人文系统水

服务需求和区域水资源禀赋特征的关系。人水关系的复杂性决定了平衡有着丰富的内涵,其不仅是狭

义区域水平衡三大方面的综合,涉及范围更广、方面更多、内容更繁杂 [27] 。平衡实现应从功能、效

率、效益、安全等多角度出发,追求社会繁荣稳定、经济增长有序、资源安全供给、生态健康宜居等

状态,是人文系统稳定发展、水系统健康发展、人水系统和谐发展的整体问题。人水关系的状态一直

— 4 —