Page 78 - 2025年第56卷第7期

P. 78

较低,流线分布紊乱。此现象表明,尽管导流墩引导了部分主流流向,但并未显著消减前池突扩段内

的涡旋强度,只是将原有的大型对称漩涡区域进行分流,并未大程度上减小漩涡面积。泥沙含量分布

图 8(b)显示,前池内泥沙高浓度区域在导流墩的影响下有所变化。与无导流墩的情形相比,由于涡流

效应的叠加导致泥沙在导流墩后方滞留,泥沙的高浓度区域从两侧的涡区进一步扩展至导流墩尾端附

近。导流墩的设置虽改善了泥沙分布的对称性,但其在减小高含沙区域范围上的效果仍不明显。从流

体力学角度分析,导流墩的几何形状及布置方式是影响前池流场分布与泥沙输运的关键因素。由于导

流墩的存在改变了流场的动量分布,但其产生的局部涡区增大了湍流耗散,导致泥沙在突扩段的沉积

趋于复杂化。因此,八字形导流墩在改善流态及泥沙分布方面具有一定作用,但其效果有限,未能完

全解决前池突扩段内泥沙高浓度滞留的问题,需要进一步深度优化。

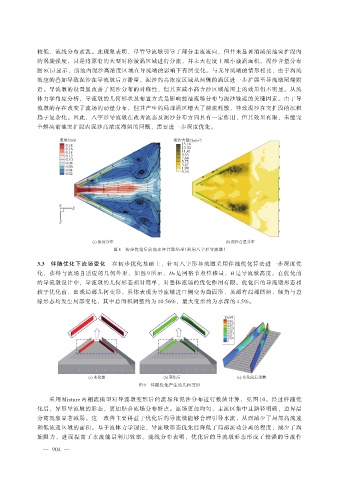

图 8 初步优化后前池水沙计算结果(采用八字形导流墩)

3.3 伴随优化下流场变化 在初步优化基础上,针对八字形导流墩采用伴随优化算法进一步深度优

化,获得与流场自适应的几何外形,如图 9 所示,Ds 是网格节点位移量,H 是导流墩高度。在优化前

的导流墩设计中,导流墩的几何形态相对简单,对整体流场的优化作用有限。优化后的导流墩形态相

较于优化前,出现局部几何变形,具体表现为导流墩进口侧变为曲面形,顶部有局部凹陷,倾角与边

缘形态均发生局部变化,其中总面积调整约为 10.56%,最大变形约为水深的 4.5%。

图 9 伴随优化产生的几何变形

采用 Mixture 两相流模型对导流墩变形后的流场和泥沙分布进行数值计算,见图 10。经过伴随优

化后,异形导流墩的形态,更加贴合流场分布特点。流场更加均匀,主流区集中且路径明确,边界层

分离现象显著减弱。这一改善主要得益于优化后的导流墩能够合理引导水流,从而减少了局部高流速

和低流速区域的面积。基于流体力学理论,导流墩形态优化后降低了局部流动分离的程度,减少了涡

旋阻力,进而提高了水流能量利用效率。流线分布表明,优化后的导流墩形态形成了较强的导流作

— 904 —