Page 80 - 2025年第56卷第7期

P. 80

综上所述,伴随优化设计的异形导流墩在正向泵站前池的流速均匀度和偏流角优化方面表现优

异。相比于原工况和初步设计的八字形导流墩,其流态改善效果突出,不仅显著提升泵站的运行效

率,还降低了泥沙淤积和能量损失的风险。伴随优化方案具有重要的工程应用价值,可为正向泵站前

池的优化设计提供参考依据。

3.5 Q 准则下漩涡结构分布 为探索伴随优化计算的有效性,引入 Q 准则描述三维涡漩运动。Q 准则

是一种用于识别流体中漩涡结构的方法,在正向前池水沙流体运动中,基于速度梯度张量的特征分

解,通过比较旋转和应变的大小来判断流体中旋转占主导地位的区域 [27] 。Q>0 表示漩涡占主导地位,

Q<0 表示应变占主导地位。计算结果见图 11。

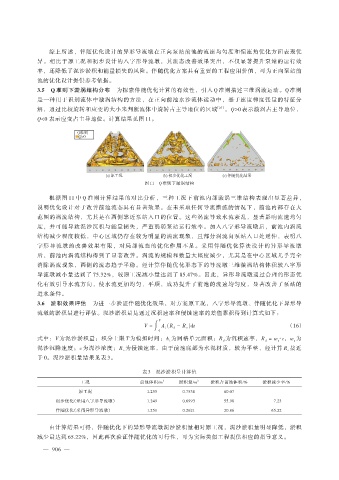

图 11 Q 准则下漩涡结构

根据图 11 中 Q 准则计算结果的对比分析,三种工况下前池内部漩涡三维结构表现出显著差异,

说明优化设计对于改善前池流态具有显著效果。在未采取任何导流措施的情况下,前池内部存在大

范围的涡流结构,尤其是在两侧靠近泵站入口的位置。这些涡流导致水流紊乱,显著影响流速均匀

度,并可能导致泥沙沉积与能量损失,严重削弱泵站运行效率。加入八字形导流墩后,前池内涡流

结构减少程度较低,中心区域仍存在较为明显的涡流现象,且部分涡流向泵站入口处延伸,表明八

字形导流墩的改善效果有限,对局部流态的优化作用不足。采用伴随优化算法设计的异形导流墩

后,前池内涡流结构得到了显著改善。涡流的规模和数量大幅度减少,尤其是在中心区域几乎完全

消除涡流现象,两侧的流态趋于平稳。经计算伴随优化形态下的导流墩三维漩涡结构体积较八字形

导流墩减小量达到了 75.32%,较原工况减小量达到了 85.47%。因此,异形导流墩通过合理的形态优

化有效引导水流方向,使水流更加均匀、平顺,成功提升了前池的流速均匀度,显著改善了泵站的

进水条件。

3.6 淤积效果评估 为进一步验证伴随优化效果,对方案原工况,八字形导流墩、伴随优化下异形导

流墩的淤积量进行评估。泥沙淤积量是通过沉积速率和侵蚀速率的差值累积得到计算式如下:

T

V = ∫ A i ( R d - R e )dt (16)

0

式中:V 为泥沙淤积量;积分上限 T 为模拟时间;A i 为网格单元面积;R d 为沉积速率,R d = w s ∙c,w s 为

泥沙沉降速度;c 为泥沙浓度;R e 为侵蚀速率,由于前池底部为水泥材质,较为平整,经计算 R e 接近

于 0。泥沙淤积量结果见表 3。

表 3 泥沙淤积量计算值

工况 前池体积/m 3 淤积量/m 3 淤积占前池体积/% 淤积减少率/%

原工况 1.255 0.7538 60.07

初步优化(采用八字形导流墩) 1.249 0.6993 55.98 7.23

伴随优化(采用异形导流墩) 1.251 0.2621 20.86 65.22

由计算结果可得,伴随优化下的异形导流墩泥沙淤积量相对原工况,泥沙淤积量明显降低,淤积

减少量达到 65.22%,因此再次验证伴随优化的可行性,可为实际类似工程提供相应的指导意义。

— 906 —