Page 70 - 2025年第56卷第8期

P. 70

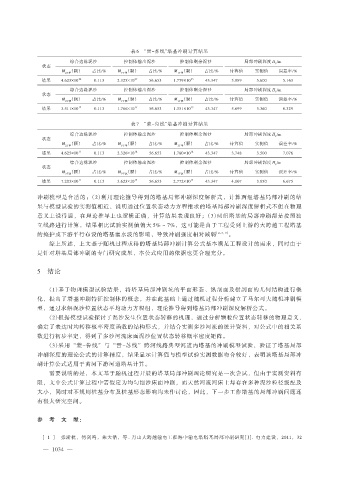

表 6 “晋-苏线”塔基冲刷计算结果

综合边缘泥沙 控制体输出泥沙 控制体剩余泥沙 局部冲刷深度 H /m

P

状态

M 2T 单 (颗) 占比/% M PT 单 (颗) 占比/% M 1T 单 (颗) 占比/% 计算值 实测值 误差率/%

结果 4.623×10 12 0.113 2.325×10 15 56.653 1.779×10 15 43.347 5.889 5.600 5.163

综合边缘泥沙 控制体输出泥沙 控制体剩余泥沙 局部冲刷深度 H /m

P

状态

M (颗) 占比/% M (颗) 占比/% M (颗) 占比/% 计算值 实测值 误差率/%

2T 双 PT 双 1T 双

结果 3.511×10 12 0.113 1.766×10 15 56.653 1.351×10 15 43.347 5.699 5.360 6.329

表 7 “蒙-鲁线”塔基冲刷计算结果

综合边缘泥沙 控制体输出泥沙 控制体剩余泥沙 局部冲刷深度 H /m

P

状态

M (颗) 占比/% M (颗) 占比/% M (颗) 占比/% 计算值 实测值 误差率/%

2T 单 PT 单 1T 单

结果 4.625×10 11 0.113 2.326×10 14 56.653 1.780×10 14 43.347 3.748 3.500 7.076

综合边缘泥沙 控制体输出泥沙 控制体剩余泥沙 局部冲刷深度 H /m

P

状态

M 2T 双 (颗) 占比/% M PT 双 (颗) 占比/% M 1T 双 (颗) 占比/% 计算值 实测值 误差率/%

结果 7.203×10 11 0.113 3.623×10 14 56.653 2.772×10 14 43.347 4.107 3.850 6.675

冲刷模型是合适的;(2)利用理论推导得到的塔基局部冲刷深度解析式,计算两组塔基局部冲刷的结

果与模型试验的实测值相近,说明通过位置状态动力方程推求的塔基局部冲刷深度解析式不但在物理

意义上说得通,在理论推导上也逻辑正确,计算结果表现良好;(3)两组塔基的局部冲刷都是按照独

立线路进行计算,结果相比试验实测值偏大 5% ~ 7%,这可能是由于工程受到上游的大跨越工程塔基

的掩护或下游平行布设的塔基壅水波的影响,导致冲刷强度相对减弱 [2-3,9] 。

综上所述,上文基于随机过程求得的塔基局部冲刷计算公式基本满足工程设计的需求,同时由于

是针对塔基局部冲刷的专门研究成果,本公式应用的依据也更合理充分。

5 结论

(1)基于物理模型试验结果,将塔基局部冲刷坑的平面形态、纵剖面及横剖面的几何结构进行概

化,提出了塔基冲刷特征控制体的概念,并在此基础上通过随机过程分析建立了马尔可夫随机冲刷模

型,通过求解泥沙位置状态平均动力方程组,理论推导得到塔基局部冲刷深度解析公式。

(2)根据模型试验探讨了泥沙发生位置状态转移的机理,通过分析颗粒位置状态转移的物理意义,

确定了表达时均转移概率密度函数的结构形式,并结合实测多沙河流的统计资料,对公式中的相关系

数进行初步率定,得到了多沙河流床面泥沙位置状态转移概率密度矩阵。

(3)采用“蒙-鲁线”与“晋-苏线”跨河线路典型河道内塔基的冲刷模型试验,验证了塔基局部

冲刷深度的理论公式的计算精度,结果显示计算值与模型试验实测数据吻合较好,表明该塔基局部冲

刷计算公式适用于黄河下游河道塔基计算。

需要说明的是,本文基于随机过程开展的塔基局部冲刷理论研究是一次尝试,但由于实测资料有

限,文中公式计算过程中需假定为均匀细沙床面冲刷,而天然河流河床上却存在多种泥沙粒径级配及

大小,同时对不规则桩基分布及桩基形态影响均未作讨论,因此,下一步工作塔基的局部冲刷问题还

有很大研究空间。

参 考 文 献:

[ 1 ] 张浙杭,傅剑鸣,朱天浩,等 . 舟山大跨越输电工程海中输电塔塔基局部冲刷研究[J] 电力建设,2011,32

.

— 1034 —