Page 88 - 2025年第56卷第8期

P. 88

精准确定。

3.3 断面滩槽概化与水动力条件计算 研究河段内的 109 个固定断面在各级流量下淹没程度和水力特

性不同,为了能够在不失一般性的前提下简化问题,本文按以下步骤实施断面形态确定:(1)以进口

的沙市站为基准,在 4000 ~ 48 000 m /s 的流量范围内每隔 4000 m /s 选定一个流量级,共设置 12 个流

3

3

量级;(2)对每个流量级上下允许波动 5%,统计不同流量级区间内沙市、新厂、监利、城陵矶等站点

多年平均水位;(3)考虑到研究河段内沿程水位变化较缓,故直接利用四个站点水位按直线确定沿程

水面线;(4)针对各固定断面,根据距离线性插值出相应水位,进而确定出各个流量级下的断面形态

要素;(5)针对沙市-新厂(沙新)与新厂-城陵矶(新城)两河段,采用基于河段尺度的河道形态计算方

法 [13] ,分别统计两河段内对应不同流量级的形态要素,包括过水面积 A、河宽 B、平均水深 H、水面比

降 J 等。其中考虑藕池口分流的影响,分别采用沙市与监利流量代表两个河段的来流条件。以上计算

针对三峡建库前后的两次河道地形和相应时期的水文观测资料分别实施。

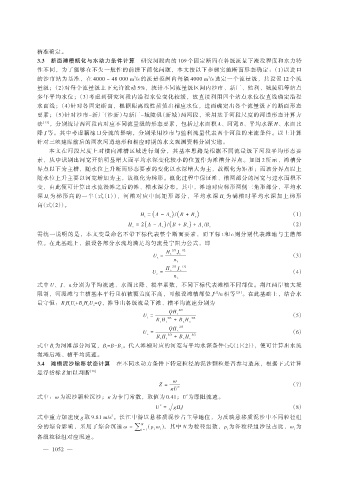

本文在河段尺度上对横向滩槽区域进行划分,其基本思路是根据不同流量级下河段平均形态要

素,从中识别出河宽开始明显增大而平均水深变化较小的位置作为滩槽分界点。如图 2 所示,滩槽分

界点以下为主槽,随水位上升断面形态要素的变化以水深增大为主,故概化为矩形;而该分界点以上

随水位上升主要以河宽增加为主,故概化为梯形。概化过程中保证滩、槽两部分的河宽与过水面积不

变,由此便可计算出水流漫滩之后的滩、槽水深分布。其中,滩地对应梯形两侧三角形部分,平均水

深 H 为 梯 形 高 的 一 半(式(1)), 河 槽 对 应 中 间 矩 形 部 分 , 平 均 水 深 H 为 满 槽 时 平 均 水 深 加 上 梯 形

t c

高(式(2))。

H t = ( A - A c) /( B + B c) (1)

(2)

H c = 2( A - A c) /( B + B c) + A c /B c

需统一说明的是,本文变量命名不带下标代表整个断面要素,而下标 t 和 c 则分别代表滩地与主槽部

位。在此基础上,假设各部分水流均满足均匀流曼宁阻力公式,即

2/3 1/2

H t J t

U t = (3)

n t

2/3 1/2

H c J c

U c = (4)

n c

式中 U、J、n 分别为平均流速、水面比降、糙率系数,不同下标代表滩槽不同部位。荆江两岸被大堤

限制,河漫滩与主槽基本平行且植被覆盖度不高,可假设滩槽部位 J /n 相等 [25] 。在此基础上,结合水

1/2

量守恒:B H U +B H U =Q,推导出各级流量下滩、槽平均流速分别为

t t t c c c

2/3

QH t

U t = (5)

5/3 5/3

B t H t + B c H c

2/3

QH c

U c = (6)

5/3 5/3

B t H t + B c H c

式中 B 为河滩部分河宽,B =B-B 。代入滩槽对应的河宽与平均水深条件(式(1)(2)),便可计算出水流

t t c

漫滩后滩、槽平均流速。

3.4 滩槽泥沙输移状态计算 在不同水动力条件下特定粒径的泥沙颗粒是否参与造床,根据下式计算

悬浮指标 Z 加以判断 [26]

ω

Z = (7)

κU *

式中:ω 为泥沙颗粒沉沙;κ 为卡门常数,取值为 0.41;U 为摩阻流速。

*

*

U = gHJ (8)

式中重力加速度 g 取 9.81 m/s 。长江中游以悬移质泥沙占主导地位,为反映悬移质泥沙中不同粒径组

2

N

( p i ω i ),其中 N 为粒径组数,p i 为各粒径组沙量占比,ω i 为

分的综合影响,采用了综合沉速 ω = ∑ i = 1

各级粒径组对应沉速。

— 1052 —