Page 90 - 2025年第56卷第8期

P. 90

将三峡建库前后 Q-Q 散点及平均曲线进行对比,可以看出三方面特点:一是建库后的数据点分

s

布更为散乱,其主体部分的拟合 R 值小于 0.94,这说明建库后的水沙组合更为随机;二是建库后的输

2

沙率曲线明显下移,说明输沙处于次饱和状态;三是建库后洪水流量下的曲线转折特性消失,反而在

枯水流量下出现一定的临界特性。此外,由图 3 还可以看出两时期 Q-Q 平均曲线的主体部分都显著符

s

合幂函数,但沙市站的幂指数由 2.71 增加至 3.32,而监利站仍维持 2.3 左右。这显然与上荆江冲刷下

切较多,河道更趋于窄深化有关。在研究中若以含沙量为对象开展以上统计分析,虽然相关的幂指数

会发生变化,但总体规律不变 [15] 。

4.2 不同流量下河道形态与水动力条件

4.2.1 河段尺度断面形态特征 基于 2002 年地形,分别以沙市流量 32 000 与 4000 m /s 为汛、枯代表

3

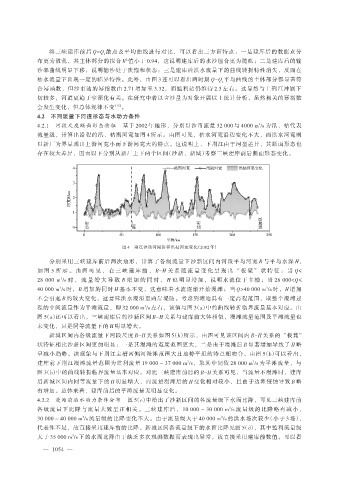

流量级,计算出沿程的汛、枯期河宽如图 4 所示。由图可见,枯水河宽沿程变化不大,而洪水河宽则

以新厂为界呈现出上游河宽小而下游河宽大的特点。这说明上、下荆江由于河型差异,其断面形态也

存在较大差异,因而以下分别从新厂上下两个区间(沙新、新城)考察三峡建库前后断面形态变化。

图 4 荆江沙质河段沿程汛枯河宽变化(2002 年)

分别采用三峡建库前后两次地形,计算了各级流量下沙新区间内河段平均河宽 B 与平均水深 H,

如 图 5 所 示 。 由 图 可 见 , 在 三 峡 建 库 前 , B-H 关 系 随 流 量 变 化 呈 现 出 “ 板 凳 ” 状 特 征 : 当 Q≤

3

28 000 m /s 时 , 流 量 增 大 导 致 B 增 加 的 同 时 , H 也 明显增加,说明水流位于主槽 ; 当 28 000<Q≤

40 000 m /s 时,B 增加的同时 H 基本不变,这意味着水流逐渐开始漫滩;当 Q>40 000 m /s 时,H 增加

3

3

不会引起 B 的较大变化,这意味洪水漫溢至两岸堤防。考虑到滩地具有一定高程范围,取整个漫滩过

程的中间流量作为平滩流量,即 32 000 m /s 左右,该值与图 3(a)中的曲线转折临界流量基本对应。由

3

图 5(a)还可以看出,三峡建库后的沙新区间 B-H 关系与建库前大体相似,漫滩流量范围及平滩流量也

未变化,只是同等流量下的 H 明显增大。

新城区间内各级流量下河段尺度 B-H 关系如图 5(b)所示,由图可见该区间内 B-H 关系的“板凳”

状特征相比沙新区间更加明显:一是其漫滩的宽度范围更大,二是由于漫滩后 B 显著增加导致了 H 略

呈减小趋势。该现象与下荆江主槽两侧河漫滩范围大且地势平坦的特点相吻合。由图 5(b)可以看出,

建库前下荆江漫滩流量范围为监利流量 19 000 ~ 37 000 m /s,取其中间值 28 000 m /s 为平滩流量,与

3

3

图 3(b)中的曲线转折临界流量基本对应。对比三峡建库前后的 B-H 关系可见,当流量不漫滩时,建库

后新城区间内同等流量下的 H 明显增大,而流量漫滩后的 H 变化相对较小,且由于边滩侵蚀导致 B 略

有增加。总体来看,建库前后的平滩流量无明显变化。

4.2.2 漫滩前后水动力条件分布 图 5(c)中给出了沙新区间的各流量级下水面比降,可见三峡建库前

各级流量下比降与流量大致呈正相关。三峡建库后,10 000 ~ 30 000 m /s 流量级的比降略有减小,

3

30 000 ~ 40 000 m /s 流量级的比降变化不大。由于流量级大于 40 000 m /s 的洪水场次较少(小于 3 场),

3

3

代表性不足,故直接采用建库前的比降。新城区间各流量级下的水面比降见图 5(d),其中监利流量级

大于 35 000 m /s 下的水面比降由于缺乏多次观测数据而表现出异常,故直接采用建库前数值。可以看

3

— 1054 —