Page 123 - 水利学报2021年第52卷第3期

P. 123

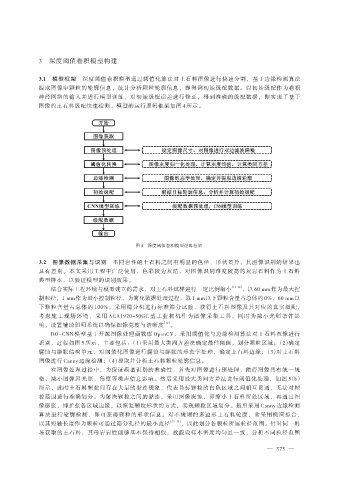

3 深度阈值卷积模型构建

3.1 模型框架 深度阈值卷积模型通过阈值化算法对土石料图像进行快速分割,基于边缘检测算法

提取图像中颗粒的轮廓信息,统计分析颗粒轮廓信息,即得到初始级配数据。以初始级配作为卷积

神经网络的输入并进行模型训练,对初始级配误差进行修正,得到准确的级配数据,即实现了基于

图像的土石料级配快速检测。模型的运行逻辑框架如图 4 所示。

图 4 深度阈值卷积模型逻辑框架

3.2 图像数据采集与识别 不同岩性的土石料之间有明显的色泽、形状差异,其图像识别的结果也

具有差别。本文采用工程中广泛使用,色彩较为灰暗,对图像识别难度较高的灰岩石料作为土石料

典型样本,以验证模型的识别效果。

结合实际工程环境与模型建立的需求,对土石料试样进行一定比例缩小 [31-32] ,以 60 mm 作为最大控

制粒径,1 mm 作为最小控制粒径,为简化数据处理过程,取 1 mm 以下颗粒含量占总体的 0%,60 mm 以

下颗粒含量占总体的 100%。采用筛分机进行标准筛分试验,获得土石料图像及其对应的真实级配,

考虑施工现场环境,采用 ACA1920-50GC 型工业相机作为图像采集工具,同时为减小光照条件影

响,设置辅助照明系统以确保图像亮度与清晰度 [12] 。

DO-CNN 模型基于开源图像处理函数库 OpenCV,采用阈值化与边缘检测算法对土石料图像进行

识别,过程如图 5 所示,主要包括:(1)采用最大类间方差法确定最佳阈值,划分颗粒区域;(2)确定

腐蚀与膨胀结构单元,对阈值化图像进行腐蚀与膨胀的形态学处理,确定土石料边缘;(3)对土石料

图像进行 Canny 边缘检测;(4)提取并分析土石料颗粒轮廓信息。

在图像处理过程中,为保证模型识别的准确性,首先对图像进行预处理,使得图像具有统一规

格,减小图像因光照、角度等噪声信息影响。然后采用最大类间方差法进行阈值化处理,如图 5(b)

所示,此时土石料颗粒间存在大量的黏连现象,代表目标颗粒的白色区域之间相互贯通,无法对颗

粒范围进行准确划分。为解决颗粒之间的黏连,采用图像腐蚀,即缩小土石料所处区域,再通过图

像膨胀,即扩张各区域边缘,以恢复颗粒形状的方式,实现颗粒区域划分。最后采用 Canny 边缘检测

算法进行轮廓检测,即可获得颗粒的形状信息。对不规则的多边形土石料轮廓,常采用椭圆拟合,

以其短轴长度作为颗粒可通过筛分孔径的最小直径 [33-35] ,以此划分各颗粒所属粒径范围。针对同一料

场获取的土石料,其母岩岩性能够基本保持相似,故假设样本密度均匀且一致,分析不同粒径范围

— 373 —