Page 24 - 水利学报2021年第52卷第11期

P. 24

建用料多且体积大,而山区工地现场受限严重,施工难度大,速度慢。为此,本文基于“柔性消能”

理念,提出一种既能改善结构受力性能、增加结构整体抗冲击能力、保证结构安全可靠,又能减小

结构构件截面尺寸、节约成本、便于现场施工组装和后期运营维护的新型地锚张弦梁式泥石流格栅

坝。阐述了其技术原理,给出相应的简化设计计算方法。利用 SAP2000 建立新结构有限元模型,分

析结构的整体受力,验证构件简化计算方法的合理性,分析本文简化方法计算值和有限元计算值的

误差。以期研究成果能为新结构的设计计算和推广应用提供理论依据和技术支持。

2 新型地锚张弦梁式泥石流格栅坝的提出及工作原理

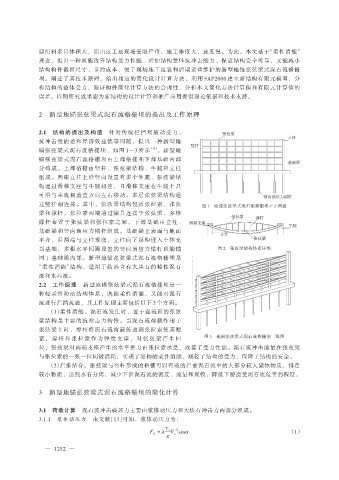

2.1 结构的提出及构造 针对传统拦挡坝被动受力、

抗冲击性能差和经济效益低等问题,提出一种新型地

锚张弦梁式泥石流格栅坝,如图 1—3 所示 [12] 。新型地

锚张弦梁式泥石流格栅坝由上部格栅和下部基础两部

分构成。上部格栅由竖杆、张弦梁结构、牛腿和立柱

组成。两根立柱上沿竖向设置有多个牛腿,张弦梁结

构通过滑移支座与牛腿相连,且滑移支座在牛腿上只

可沿与来流相垂直方向左右移动,多层张弦梁结构通

过竖杆相连接。其中,张弦梁结构包括张拉索、张弦

图 1 地锚张弦梁式泥石流格栅坝正立面图

梁和撑杆,张拉索两端通过锚具连接于张弦梁,多根

撑 杆 布 置 于 张 弦 梁 和 张 拉 索 之 间 。 下 部 基 础 由 立 柱、

基础梁和竖向预应力锚杆组成。基础梁上表面与地面

平齐,且两端与立柱现浇,立柱向下延伸埋入土体充

当基础,多根水平间隔设置的竖向预应力锚杆顶端锚 图 2 张弦梁结构体系详图

固于基础梁内部。新型地锚张弦梁式泥石流格栅坝是

“柔性消能”结构,适用于防治含有大块石的稀性泥石

流和水石流。

2.2 工作原理 新型地锚张弦梁式泥石流格栅坝是一

种轻柔性防治结构体系,既能柔性消能,又能对泥石

流进行拦挡疏通,其工作原理主要包括以下 2 个方面。

(1)柔性消能。泥石流发生时,置于迎流面的张弦

梁结构是主要的抗冲击力构件。当泥石流荷载作用于

张弦梁上时,撑杆将泥石流荷载传递到张拉索使其绷

紧 , 撑 杆 和 张 拉 索 作 为 弹 性 支 撑 , 对 张 弦 梁 产 生 回 图 3 地锚张弦梁式泥石流格栅坝三维图

拉,张弦梁对两端支座产生的水平推力由张拉索承受,改善了受力性能。泥石流冲击能量在张弦梁

与张拉索的一张一拉间被消耗,实现了结构的柔性消能,减轻了结构的受力,保障了结构的安全。

(2)拦排结合。张弦梁与竖杆形成的格栅可以有效的拦蓄泥石流中的大部分较大固体物质,排走

较小物质,达到水石分离,减少下泄泥石流的密度、流量和规模,降低下游遭受泥石流危害的程度。

3 新型地锚张弦梁式泥石流格栅坝的简化计算

3.1 荷载计算 泥石流冲击破坏力主要由浆体动压力和大块石冲击力两部分组成。

3.1.1 浆体动压力 由文献[13]可知,浆体动压力为:

γ

F = λ g c V sinα (1)

2

c

δ

— 1282 —