Page 126 - 2022年第53卷第1期

P. 126

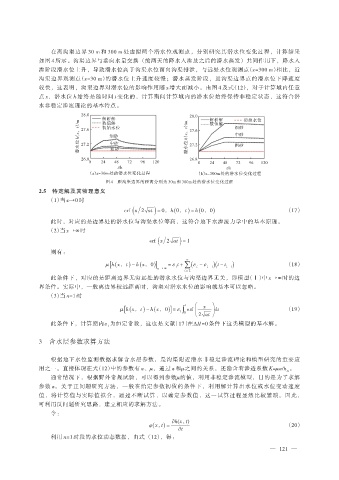

在离沟渠边界 30 m 和 300 m 处虚拟两个潜水位观测点,分别研究其潜水位变化过程,计算结果

如图 4 所示。沟渠边界与垂向水量交换 (前两天的降水入渗及之后的潜水蒸发) 共同作用下,降水入

渗阶段潜水位上升,导致潜水位高于沟渠水位而向沟渠排泄,与远处水位观测点(x=300 m)相比,近

沟渠边界观测点(x=30 m)的潜水位上升速度较慢;潜水蒸发阶段,近沟渠边界点的潜水位下降速度

较快,这表明,沟渠边界对潜水位的影响作用随 x 增大而减小。由图 4 及式(12),对于计算域内任意

点 x,潜水位 h 始终是随时间 t 变化的,计算期间计算域内的潜水位始终保持非稳定状态,这符合潜

水非稳定渗流理论的基本特点。

28.0 28.0

解析解 解析解 初始水位

(x,t)m / 27.6 初始水位 (x,t)m / 27.6 数值解 细砂

数值解

中砂

细砂

潜水位 h 27.2 中砂 潜水位 h 27.2 粗砂

粗砂

26.8 26.8

0 24 48 72 96 120 0 24 48 72 96 120

t/h t/h

(a)x=30m 处的潜水位变化过程 (b)x=300m 处的潜水位变化过程

图 4 距沟渠边界的距离分别为 30m 和 300m 处的潜水位变化过程

2.5 特定解及其物理意义

(1)当 x→0 时

)

)

erf ( x 2 at = 0,h(0,t = h(0,0 ) (17)

此时,对应的是边界处的潜水位与沟渠水位等高,这符合地下水渗流力学中的基本原理。

(2)当 x→∞时

)

erf ( x 2 at = 1

则有:

n

)

1 å(ε - ε

μ[h(x,t - h(x,0 ] ) = ε t + )(t - t ) (18)

x → ∞ i i - 1 i - 1

i = 2

此条件下,对应的是距离边界无穷远处的潜水水位与沟渠边界无关,即模型(Ⅰ)中 x→∞时的边

界条件。实际中,一般离边界较远距离时,沟渠对潜水水位的影响就基本可以忽略。

(3)当 n=1 时

)

] )

μ[h(x,t - h(x,0 = ε t erf ç ç æ x ö ÷ ÷ dt (19)

è 2 at ø

1 0

此条件下,计算期内ε 为恒定常数,这也是文献[17]在ΔH =0 条件下这类模型的基本解。

1

3 含水层参数求算方法

根据地下水位监测数据求解含水层参数,是沟渠附近潜水非稳定渗流理论和模型研究的重要应

用之一。直接体现在式(12)中的参数有 a、μ,通过 a 和μ之间的关系,还隐含着渗透系数 K=μa/h 。

m

通常情况下,根据野外常规试验,可以得到参数μ的值,利用非稳定渗流模型,目的是为了求解

参数 a。关于正问题研究方法,一般在给定参数初值的条件下,利用解计算出水位或水位变动速度

值,将计算值与实际值拟合,通过不断试算,以确定参数值,这一试算过程显然比较繁琐。因此,

可利用反问题研究思路,建立相应的求解方法。

令:

)

φ(xt = ¶h(xt) (20)

¶t

利用 n=1 时段的水位动态数据,由式 (12),得:

— 121 —