Page 127 - 2022年第53卷第1期

P. 127

)

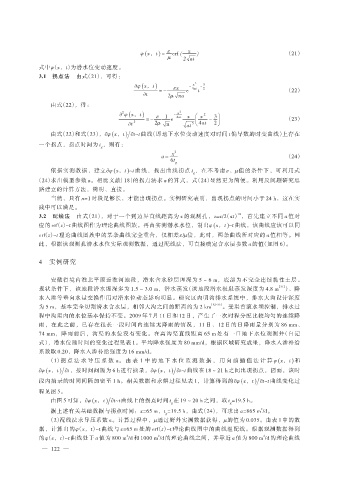

φ (x,t = ε erf ( x ) (21)

μ 2 at

式中φ(x,t)为潜水位变动速度。

3.1 拐点法 由式(21),可得:

x

∂φ (x,t ) εx - 4at 2 - 3 2

∂t = - 2μ πa e t (22)

由式(22),得:

∂ φ (x,t ) = - ε 1 - 4at 2 x æ x 2 - 3 ö (23)

x

2

ç

∂t 2 2μ π e at 5 4at 2 ÷ ø

è

由式(22)和式(23),¶φ (x,t ) ¶t~t曲线(即地下水位变动速度对时间 t 偏导数的时变曲线)上存在

一个拐点,拐点时间为 t ,则有:

g

a = x 2 (24)

6t g

依据实测数据,建立¶φ (x,t )~t 曲线,找出曲线拐点 t ,在不考虑ε、μ值的条件下,可利用式

g

(24)求出模型参数 a。相比文献[18]的拐点法求 a 的算式,式(24)显然更为简便。利用反问题研究思

路建立的计算方法,简明、直接。

当然,只有 n=1 时段足够长,才能出现拐点。实例研究表明,出现拐点的时间小于 24 h,这在实

践中可以满足。

3.2 配线法 由式(21),对于一个到边界直线距离为 x 的观测孔,z=x/2(at) ,首先建立不同 a 值对

1/2

应的 erf(z)~t 曲线图作为理论曲线图族。再由实测潜水水位,制出φ (x,t )~t 曲线,该曲线应该可以同

erf(z)~t 理论曲线图族中的某条曲线完全重合,仅相差ε/μ倍,此时,两条曲线所对应的 a 值相等。因

此,根据该观测孔潜水水位实际观测数据,通过配线法,可直接确定含水层参数 a 的值(如图 6)。

4 实例研究

安徽省境内淮北平原近淮河地段,潜水含水砂层埋深为 5 ~ 6 m,底部为不完全连续黏性土层。

[31]

现状条件下,该地段潜水埋深多为 1.5 ~ 3.0 m,潜水蒸发(该地段潜水极限蒸发深度为 4.8 m )、降

水入渗等垂向水量交换作用对潜水位动态影响明显。研究区内明沟排水系统中,排水大沟设计深度

[32-33]

为 5 m,基本完全切割潜水含水层,相邻大沟之间的距离约为 2 km 。受渠首滚水坝控制,排水过

程中沟渠内的水位基本保持不变。2009 年 7 月 11 日和 12 日,产生了一次时程分配比较均匀的连续降

雨,在此之前,已存在很长一段时间内连续无降雨的情况,11 日、12 日的日降雨量分别为 86 mm、

74 mm,降雨前后,沟渠的水位没有变化。在离沟渠直线距离 65 m 处有一口地下水位观测井(自记

式),潜水位随时间的变化过程见表 1。平均降水强度为 80 mm/d,根据区域研究成果,降水入渗补给

系数取 0.20,降水入渗补给强度为 16 mm/d。

)

(1)拐 点 法 求 导 压 系 数 a。 由 表 1 中 的 地 下 水 位 监 测 数 据 , 用 向 前 插 值 法 计 算 φ (x,t 和

¶φ (x,t ) ¶t,按时间间隔为 6 h 进行摘录,¶φ (x,t ) ¶t~t曲线在 18~21 h 之间出现拐点,因而,该时

段内摘录的时间间隔加密至 1 h。相关数据和求解过程见表 1,计算得到的¶φ (x,t ) ¶t~t 曲线变化过

程见图 5。

由图 5 可知,¶φ (x,t ) ¶t~t曲线上的拐点时间 t 在 19 ~ 20 h 之间,取 t =19.5 h。

g

g

2

据上述有关基础数据与拐点时间:x=65 m,t =19.5 h,由式(24),可求出 a=865 m /d。

g

(2)配线法求导压系数 a。计算过程中,μ通过野外实测数据获得,μ的值为 0.035。由表 1 中的数

据,计算出的φ(x,t)~t 曲线与 x=65 m 处的 erf(z)~t 理论曲线图中的曲线组配线。根据观测数据得到

2

的φ(x,t)~t 曲线处于 a 值为 800 m /d 和 1000 m /d 的理论曲线之间,并靠近 a 值为 800 m /d 的理论曲线

2

2

— 122 —