Page 63 - 2022年第53卷第1期

P. 63

热像仪按约 1 帧/min 的频率在土坝背水坡采渗透通道出口附近的热图像。(3)水位回落:当渗漏出口

附近的土体形态基本稳定后,停止图像采集,打开溢流墙上的溢流孔,将坝后水位降回至低水位。

(4)模型修复:挖除变形破坏的土体,采用与筑坝材料相同的土体修复模型,以备下次试验。

4 试验结果与分析

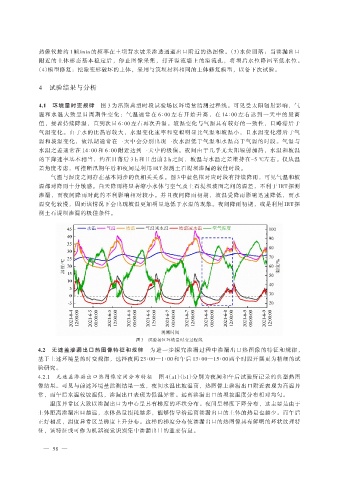

4.1 环境量时变规律 图 3 为汛期典型时段试验场区环境量监测过程线。可见受太阳辐射影响,气

温和水温大致呈日周期性变化:气温通常在 6∶00 左右开始升高,在 14∶00 左右达到一天中的最高

值,接着持续降温,直到次日 6∶00 左右再次升温。坡温变化与气温具有较好的一致性,且略滞后于

气温变化。由于水的比热容较大,水温变化速率和变幅明显比气温和坡温小,且水温变化滞后于气

温和坡温变化,故汛期通常在一天中会分别出现一次水温低于气温和水温高于气温的时段。气温与

水温之差通常在 14∶00 和 6∶00 附近达到一天中的极值。夜间由于几乎无太阳辐射加热,水温和坡温

的下降速率基本相当,约在日落后 3 h 和日出前 2 h 之间,坡温与水温之差维持在-5 ℃左右。仅从温

差角度考虑,可推断汛期午后和夜间是利用 IRT 探测土石堤坝渗漏的较佳时段。

气温与湿度之间存在基本同步的负相关关系。图 3 中蓝色框对应时段有持续降雨,可见气温和坡

温都对降雨十分敏感。白天降雨将显著缩小水体与空气及土石堤坝坡面之间的温差,不利于 IRT 探测

渗漏,而夜间降雨对此的不利影响相对较小。并且夜间降雨初期,坡温受降雨影响迅速降低,而水

温变化较慢,因而该情况下会出现坡温更加明显地低于水温的现象。夜间降雨初期,或是利用 IRT 探

测土石堤坝渗漏的极佳条件。

图 3 试验场区环境量时变过程线

4.2 无遮盖渗漏出口热图像特征和规律 为进一步探究渗漏过程中渗漏出口热图像的特征和规律,

基于上述环境量的时变规律,选择夜间 23∶00—1∶00 和午后 13∶00—15∶00 两个时段开展更为精细的试

验研究。

4.2.1 无遮盖渗漏出口热图像空间分布特征 图 4(a1)(b1)分别为夜间和午后试验所记录的典型热图

像结果。可见与前述环境量监测结果一致,夜间水温比坡温高,热图像上渗漏出口附近表现为高温异

常,而午后水温较坡温低,渗漏出口表现为低温异常。远离渗漏出口的坝坡温度分布相对均匀。

温度异常区大致以渗漏出口为中心呈具有梯度的环状分布。夜间呈梯度下降分布,这主要是由于

土体距离渗漏出口越远,水体热量损耗越多,能够传导给远离渗漏出口的土体的热量也越少。而午后

正好相反,温度异常区呈梯度上升分布。这样的梯度分布使渗漏出口的热图像具有鲜明的环状纹理特

征,该特征或可作为机器视觉识别集中渗漏出口的重要信息。

— 58 —