Page 64 - 2022年第53卷第1期

P. 64

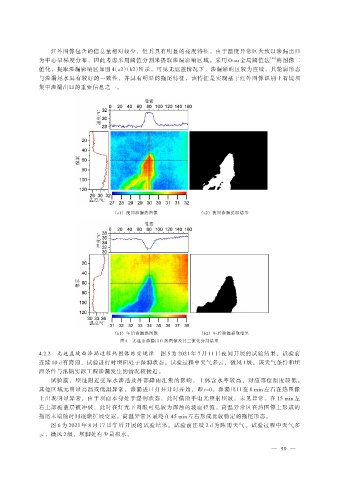

红外图像包含的信息量相对较少,但其具有明显的亮度特征。由于温度异常区大致以渗漏出口

为中心呈梯度分布,因此考虑采用阈值分割来提取渗漏影响区域。采用 Otsu 全局阈值法 [36] 将图像二

值化,提取渗漏影响区如图 4(a2)(b2)所示。可见无遮盖情况下,渗漏影响区较为连续,其轮廓形态

与渗漏尾水具有较好的一致性,并具有明显的拖尾特征,该特征是实现基于红外图像识别土石堤坝

集中渗漏出口的重要信息之一。

(a1) 夜间渗漏热图像 (a2) 夜间渗漏提取结果

(b1) 午后渗漏热图像 (b2) 午后渗漏提取结果

图 4 无遮盖渗漏出口热图像及其二值化分割结果

4.2.2 无遮盖坡面渗漏过程热图像时变规律 图 5 为 2021 年 7 月 11 日夜间开展的试验结果。试验前

连续 10 d 有降雨,试验进行时坝面处于湿润状态。试验过程中天气多云,微风 1 级。该天气条件和坝

面条件与汛期实际工程渗漏发生的情况较接近。

试验前,坝址附近受库水渗透及外部降雨汇集的影响,土体含水率较高,对应部位温度较低。

其他区域无明显高温或低温异常。渗漏进口打开计时开始,即 t=0。渗漏出口在 8 min 左右在热图像

上出现明显异常,由于坝面本身处于湿润状态,此时借助手电光照射坝坡,未见异常。在 15 min 左

右上部覆盖层被冲破,此时在灯光下肉眼可见较为浑浊的坡面径流。高温异常区在热图像上形成的

拖尾末端随时间逐渐扩展变宽。高温异常区最终在 45 min 左右形成比较稳定的拖尾形态。

图 6 为 2021 年 8 月 17 日午后开展的试验结果。试验前连续 2 d 为阵雨天气。试验过程中天气多

云,微风 2 级,坝脚处有少量积水。

— 59 —