Page 67 - 2022年第53卷第1期

P. 67

33 6 33 1

32 5 32 0

31 4 31 -1

温度/℃ 30 3 2 温差/℃ 温度/℃ 30 -2 温差/℃

-3

29

29

28 1 28 -4

27 0 27 -5

26 -1 26 -6

0 10 20 30 40 50 60 0 10 20 30 40 50 60

时间/min 时间/min

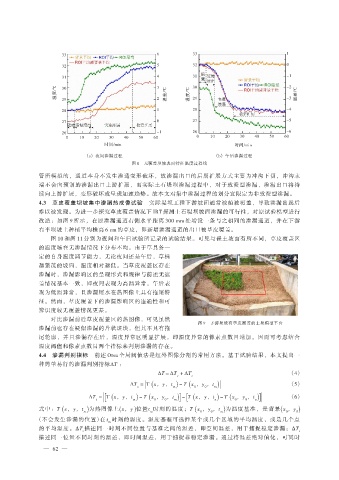

(a) 夜间渗漏过程 (b) 午后渗漏过程

图 8 无覆盖坝坡表面特征温度过程线

管所模拟的,通道本身不发生渗透变形破坏,故渗漏出口的后期扩展方式主要为冲沟下切,冲沟末

端不会向预制的渗漏出口上游扩展,而实际土石堤坝渗漏过程中,对于致溃型渗漏,渗漏出口将持

续向上游扩展,变形破坏或呈现加速趋势。故本文对集中渗漏过程的划分宜限定为非致溃型渗漏。

4.3 草皮覆盖坝坡集中渗漏热成像试验 实际堤坝工程下游坡面通常被植被覆盖,导致渗漏出逸后

难以被发现。为进一步探究草皮覆盖情况下 IRT 探测土石堤坝坡面渗漏的可行性,对原试验模型进行

改造:如图 9 所示,在原渗漏通道右侧水平距离 300 mm 处增设一条与之相同的渗漏通道,并在下游

右半坝坡上种植平均株高 6 cm 的草皮,即新增渗漏通道的出口被草皮覆盖。

图 10 和图 11 分别为夜间和午后试验所记录的试验结果。可见与裸土坡面有所不同,草皮覆盖区

的温度场在无渗漏情况下分布不均。由于草具备一

定的自身温度调节能力,无论夜间还是午后,草株

越繁茂的坡面,温度相对越低。当草皮覆盖区存在

渗漏时,渗漏影响区的呈现形式和规律与前述无遮

盖情况基本一致,即夜间表现为高温异常,午后表

现为低温异常,且渗漏尾水在热图像上具有拖尾特

征。然而,草皮覆盖下的渗漏影响区的连通性和可

辨识度较无覆盖情况更差。

对比渗漏前后草皮覆盖区的热图像,可见虽然

图 9 下游坝坡有草皮覆盖的土坝模型平台

渗漏前也存在疑似渗漏的片状斑块,但其不具有拖

尾轮廓,并且渗漏存在后,温度异常区明显扩展,即温度异常的像素点数目增加。因而可考虑结合

温度阈值和像素点数目两个指标来判别渗漏的存在。

4.4 渗漏判别指标 前述 Otsu 全局阈值法是红外图像分割的常用方法。基于试验结果,本文提出一

种简单易行的渗漏判别指标DT :

DT = DT + DT (4)

s t

DT = | T ( x,y,t m ) - T ( x ,y ,t m | ) (5)

s

0

0

|

DT = [ T ( x,y,t m ) - T ( x ,y ,t m ] ) - [ T ( x,y,t n ) - T ( x ,y ,t n ] ) | | (6)

|

t

0

0

0

0

)

)

式中:T ( x,y,t 为热图像上(x,y )位置t 时刻的温度;T ( x ,y ,t 为温度基准,是背景( x ,y 0 )

m

m

m

0

0

0

(不会发生渗漏的位置)在 t 时刻的温度。温度基准可选择某个或几个区域的平均温度,或是几个点

m

的平均温度。ΔT 描述同一时刻不同位置与基准之间的温差,即空间温差,用于捕捉稳定渗漏;ΔT s

s

描述同一位置不同时刻的温差,即时间温差,用于捕捉非稳定渗漏。通过将温差绝对值化,可同时

— 62 —