Page 65 - 2022年第53卷第1期

P. 65

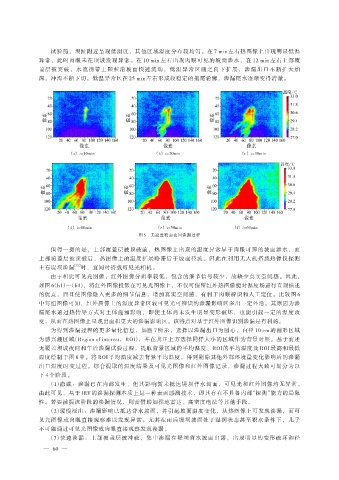

试验前,坝趾附近呈现低温区,其他区域温度分布较均匀。在 7 min 左右热图像上出现明显低温

异常,此时肉眼未在坝坡发现异常。在 10 min 左右出现肉眼可见的坡面渗水,在 12 min 左右上部覆

盖层被突破,水流携带土颗粒沿坡面快速流动,低温异常区随之向下扩展,渗漏出口不断扩大加

深,冲沟不断下切。低温异常区在 25 min 左右形成较稳定的拖尾轮廓,渗漏尾水逐渐变得清澈。

(a) t=10min (b) t=20min (c) t=30min

(d) t=40min (e) t=50min (f) t=60min

图 5 无遮盖坡面夜间渗漏过程

值得一提的是,上部覆盖层被顶破前,热图像上出现的温度异常早于肉眼可辨的坡面渗水,而

上部覆盖层被顶破后,热图像上的温度扩展略滞后于坡面径流。因此在利用无人机搭载热像仪探测

土石堤坝渗漏 [32] 时,宜同时搭载可见光相机。

由于相比可见光图像,红外图像分辨率较低,包含的细节信号较少,故缺少真实空间感。因此,

如图 6(b1)—(b4),将红外图像投影在可见光图像上,不仅可保留红外热图像能对温度场进行直观描述

的优点,而且使图像融入更多的细节信息,增加真实空间感,有利于肉眼辨识和人工定位。比较图 6

中每组图像可知,红外图像上的温度异常区较可见光可辨识的渗漏影响区多出一定外沿。其原因为渗

漏尾水通过热传导方式对土体施加影响,即使土体尚未发生明显变形破坏,也能引起一定的温度改

变,从而在热图像上呈现出面积更大的渗漏影响区。该特点对基于红外图像识别渗漏是有利的。

为得到渗漏过程的更多量化信息,如图 7 所示,选择以渗漏出口为圆心,直径 10 cm 的圆形区域

为感兴趣区域(Region of interest,ROI),并在其正上方选择同样大小的区域作为背景对照。基于前述

无覆盖坝坡夜间和午后渗漏试验过程,提取背景区域的平均温度、ROI 的平均温度及 ROI 最高和最低

温度绘制于图 8 中。将 ROI 平均温度减去背景平均温度,得到剔除其他外部环境量变化影响后的渗漏

出口温度时变过程。综合提取的温度结果及可见光图像和红外图像记录,渗漏过程大致可划分为以

下 4 个阶段。

(1)隐藏:渗漏已在内部发生,但其影响暂未抵达堤坝背水坡面,可见光和红外图像均无异常。

由此可见,基于 IRT 的渗漏探测本质上是一种表面感测技术,即其存在不具备内部“探测”能力的局限

性。若要捕捉该阶段的渗漏情况,则需借助如探地雷达、高密度电法等其他手段。

(2)缓慢浸出:渗漏影响已抵达背水坡面,并引起坡面温度变化,从热图像上可发现渗漏,而可

见光图像或肉眼直接观察难以发现异常。尤其在雨后堤坝坡面处于湿润状态甚至积水条件下,几乎

不可能通过可见光图像或肉眼直接观察发现渗漏。

(3)快速渗漏:上部覆盖层被冲破,集中渗漏在堤坝背水坡面出露,出现明显的变形破坏和径

— 60 —