Page 48 - 2022年第53卷第2期

P. 48

-3

SPI -2

-1

0

-1

SRI -2

-3

1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978

时间

图 4 干旱传播事件识别和划分方法

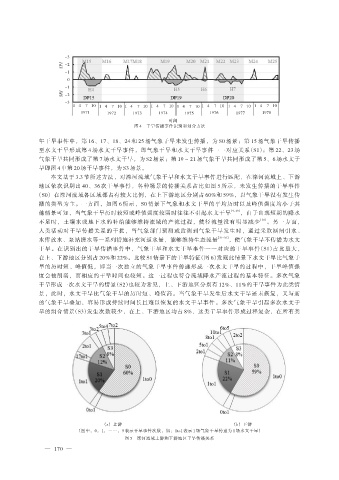

年干旱事件中,第 16、17、18、24 和 25 场气象干旱未发生传播,为 S0 场景;第 15 场气象干旱传播

至水文干旱形成第 4 场水文干旱事件,即气象干旱和水文干旱事件一一对应关系(S1);第 22、23 场

气象干旱共同形成了第 7 场水文干旱,为 S2 场景;第 19 ~ 21 场气象干旱共同形成了第 5、6 场水文干

旱即图 4 中第 20 场干旱事件,为 S3 场景。

本文基于 3.3 节所述方法,对滦河流域气象干旱和水文干旱事件进行匹配,在滦河流域上、下游

地区依次识别出 40、36 次干旱事件,各种场景的传播关系占比如图 5 所示,未发生传播的干旱事件

(S0) 在滦河流域各区域都占有较大比例,在上下游地区分别占 60%和 59%,以气象干旱没有发生传

播的类型为主。一方面,如图 6 所示,S0 情景下气象和水文干旱的平均历时以及峰值强度均小于其

他情景可知,当气象干旱历时较短或峰值强度较弱时往往不引起水文干旱 [9,29] ,由于出现短期的降水

不足时,土壤水或地下水的补给能够维持流域的产流过程,使径流量没有明显减少 [30] 。另一方面,

人类活动对干旱传播关系的干扰,当气象部门预测或监测到气象干旱发生时,通过采取涵闸引水、

水库放水、泵站提水等一系列措施补充河道水量,能够维持生态流量 [31-32] ,使气象干旱不传播为水文

干旱。在识别出的干旱传播事件中,气象干旱和水文干旱事件一一对应的干旱事件(S1)占比最大,

在上、下游地区分别占 20%和 22%。比较 S1 情景下的干旱特征(图 6)发现此情景下水文干旱比气象干

旱的历时短、峰值低,即当一次独立的气象干旱事件传递形成一次水文干旱的过程中,干旱峰值强

度会被削弱,而相应的干旱时间也较短。这一过程也符合流域降水产流过程的基本特征。多次气象

干旱形成一次水文干旱的情景(S2)也较为常见,上、下游地区分别有 12%、11%的干旱事件为此类情

景,此时,水文干旱比气象干旱的历时短、峰值高。当气象干旱发生后水文干旱还未恢复,又与新

的气象干旱叠加,容易形成持续时间长且难以恢复的水文干旱事件。多次气象干旱引起多次水文干

旱的组合情景(S3)发生次数较少,在上、下游地区均占 8%,这类干旱事件形成过程复杂,在所有类

(a) 上游 (b) 下游

(图中,0,1,……,9 表示干旱事件次数,如:1to1 表示 1 场气象干旱传递为 1 场水文干旱)

图 5 滦河流域上游和下游地区干旱传播关系

— 170 —