Page 126 - 2022年第53卷第4期

P. 126

5.1 数据准备 在正式计算之前,需要根据相邻两个水文站的实测水文泥沙和断面资料,逐一确定

基本参数的具体数值,这些参数包括河道糙率 n、泥沙沉速ω、挟沙能力系数和指数,疏浚前的平滩

流量 Q 、比降与流量关系式中的系数和指数、河相系数与水深关系式中的系数和指数等。表 1 给出

bf1

了某河段的上述基本参数的具体取值。表中 J 、B 、h 和 V 分别由式(3)和(6)—(8)计算而得,

bf1 bf1 bf1 bf1

A 1= B h 。

bf1 bf1

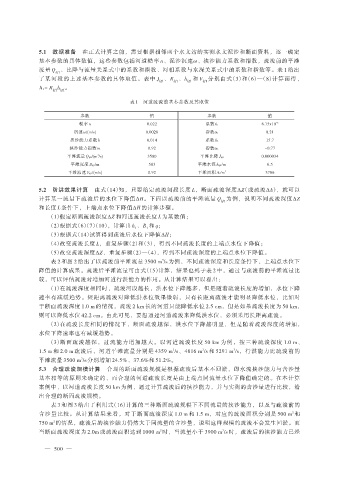

表 1 河道疏浚前基本参数及其取值

参数 值 参数 值

糙率 n 0.022 系数 k 1 6.15x10 -6

沉速ω/(m/s) 0.0028 指数α 1 0.21

挟沙能力系数 k 0.014 系数 k 2 15.7

挟沙能力指数 m 0.92 指数α 2 -0.77

3

平滩流量 Q bf1/(m /s) 3500 平滩比降 J bf1 0.000034

平滩宽度 B bf1/m 583 平滩水深 h bf1/m 6.5

2

平滩流速 V bf1/(m/s) 0.92 平滩面积 A 1/m 3786

5.2 防洪效果计算 由式(14)知,只要给定疏浚河段长度 L,断面疏浚深度ΔZ(或疏浚ΔA),就可以

计算某一流量下疏浚后的水位下降值ΔH。下面以疏浚前的平滩流量 Q 为例,说明不同疏浚深度ΔZ

bf1

和长度 L 条件下,上端点水位下降值ΔH 的计算步骤。

(1)假定断面疏浚深度ΔZ 和河道疏浚长度 L 为某数值;

(2)根据式(6)(7)(10),计算出 h 、B 和 q;

1 1

(3)根据式(14)试算得到疏浚后水位下降值ΔH;

(4)改变疏浚长度 L,重复步骤(2)和(3),得到不同疏浚长度的上端点水位下降值;

(5)改变疏浚深度ΔZ,重复步骤(2)—(4),得到不同疏浚深度的上端点水位下降值。

表 2 和图 2 给出了以疏浚前平滩流量 3500 m /s 为例,不同疏浚深度和长度条件下,上端点水位下

3

降值的计算成果。疏浚后平滩流量可由式(15)计算,结果也列于表 2 中,通过与疏浚前的平滩流量比

较,可以评估疏浚对增加河道行洪能力的作用。从计算结果可以看出:

(1)在疏浚深度相同时,疏浚河段越长,洪水位下降越多,但是随着疏浚长度的增加,水位下降

速率有减缓趋势。短距离疏浚对降低洪水位效果微弱,只有长距离疏浚才能明显降低水位,比如对

于断面疏浚深度 1.0 m 的情况,疏浚 2 km 长的河道只能降低水位 2.5 cm,但是如果疏浚长度为 50 km,

则可以降低水位 42.2 cm。由此可见,要想通过河道疏浚来降低洪水位,必须采用长距离疏浚。

(2)在疏浚长度相同的情况下,断面疏浚越深,洪水位下降越明显,但是随着疏浚深度的增加,

水位下降速率也有减缓趋势。

(3)断面疏浚越深,过流能力增加越大。以河道疏浚长度 50 km 为例,按三种疏浚深度 1.0 m、

1.5 m 和 2.0 m 疏浚后,河道平滩流量分别是 4359 m /s、4816 m /s 和 5291 m /s,行洪能力比疏浚前的

3

3

3

平滩流量 3500 m /s 分别增加 24.5%、37.6%和 51.2%。

3

5.3 合理疏浚规模计算 合理的断面疏浚规模是根据疏浚后基本不回淤,即水流挟沙能力与含沙量

基本相等的原则来确定的,而合理的河道疏浚长度是由上端点同流量水位下降值确定的。在本计算

案例中,以河道疏浚长度 50 km 为例,通过计算疏浚后的挟沙能力,并与实测的含沙量进行比较,给

出合理的断面疏浚规模。

表 3 和图 3 给出了利用式(16)计算的三种断面疏浚规模下不同流量的挟沙能力,以及与疏浚前的

含沙量比较。从计算结果来看,对于断面疏浚深度 1.0 m 和 1.5 m,对应的疏浚面积分别是 500 m 和

2

750 m 的情况,疏浚后的挟沙能力仍然大于同流量的含沙量,说明这样规模的疏浚不会发生回淤。而

2

当断面疏浚深度为 2.0m 或疏浚面积达到 1000 m 时,当流量小于 3900 m /s 时,疏浚后的挟沙能力已经

2

3

— 500 —