Page 82 - 2022年第53卷第10期

P. 82

据实际资料改变幂律函数指数的泥沙输移模型。此外,惠遇甲等 [23] 根据试验得出的千余条颗粒运动轨

迹,统计出了颗粒以悬移形式运动的百分比(以下简称泥沙悬移百分比)P 与相对水流强度(希尔兹

ss

数) ! 的关系图,并给出了希尔兹数小于 2时二者的具体表达式。

综上,一些学者虽从不同角度切入,建立了泥沙扬动流速公式,但苦于实测扬动流速资料迄今十

分匮乏,无法证明现有公式在黄河中的适用性。此外,研究泥沙输移特性的方法虽较丰富,但使用数

学模型计算泥沙输移特性时不得不在糙率、恢复饱和系数等方面设定条件,导致研究结果难以相对客

观。本文试图使用水文观测资料分析出间接标准,选出符合黄河实际的泥沙扬动流速公式,进而研究

泥沙的扬动特性;在此基础上,根据实测水文资料和前人成果进行深化研究,分析泥沙输移特性,试

图建立泥沙悬移百分比与水沙因子的函数关系式。

2 黄河河槽泥沙扬动特性

2.1 泥沙扬动流速公式比较 为研究泥沙扬动特性,必须挑选出符合黄河下游实际情况的扬动流速计

算公式。为克服因缺少一手扬动流速实测资料而无法直接验证现有扬动流速公式的困难,本文选择物

理概念清晰且计算简便的几家扬动流速典型公式,计算出黄河河槽常见水深和粒径下的扬动流速值加

以对比,并同水文测验尤其是泥沙级配实测资料进行比较,间接分析各家公式的合理性,从而选择出

符合黄河实际的计算公式,作为分析泥沙扬动特性的基础。

鉴于黄河上滩洪水条件下泥沙 “槽冲滩淤” 特性决定了滩地泥沙扬动概率很小,且目前黄河下游

提高水流输沙潜力很难期盼较大流量的洪水相助,因此本文只考虑汛期非漫滩洪水条件下中小流量的

实际资料,研 究 河 槽 泥 沙 扬 动 特 性。 为 此, 床 沙 中 值 粒 径 D 取 0.05mm、0.075mm、0.1mm、

0.15mm、0.2mm、0.25mm、0.3mm,河槽水深取 2m、3m、4m,分别采用式(3)—式(6)计算泥沙

扬动流速,结果如表 1所示。

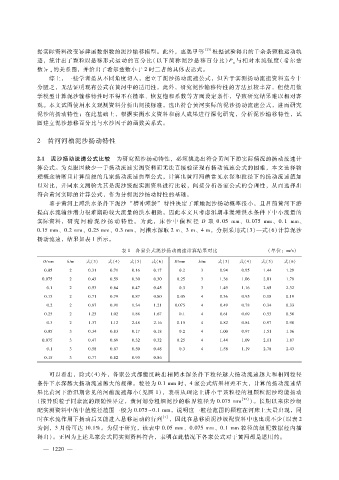

表 1 各家公式泥沙扬动流速计算结果对比 (单位:m?s)

D?mm h?m 式(3) 式(4) 式(5) 式(6) D?mm h?m 式(3) 式(4) 式(5) 式(6)

0.05 2 0.31 0.71 0.16 0.17 0.2 3 0.94 0.95 1.44 1.29

0.075 2 0.43 0.59 0.30 0.30 0.25 3 1.36 1.06 2.01 1.78

0.1 2 0.53 0.64 0.47 0.45 0.3 3 1.49 1.16 2.65 2.32

0.15 2 0.71 0.79 0.87 0.80 0.05 4 0.36 0.95 0.18 0.19

0.2 2 0.87 0.91 1.34 1.21 0.075 4 0.49 0.78 0.34 0.33

0.25 2 1.25 1.02 1.88 1.67 0.1 4 0.61 0.69 0.53 0.50

0.3 2 1.37 1.12 2.48 2.16 0.15 4 0.82 0.84 0.97 0.90

0.05 3 0.34 0.83 0.17 0.18 0.2 4 1.00 0.97 1.51 1.36

0.075 3 0.47 0.69 0.32 0.32 0.25 4 1.44 1.09 2.11 1.87

0.1 3 0.58 0.67 0.50 0.48 0.3 4 1.58 1.19 2.78 2.43

0.15 3 0.77 0.82 0.93 0.86

可以看出,除式(4)外,各家公式都能反映出相同水深条件下粒径越大扬动流速越大和相同粒径

条件下水深越大扬动流速越大的规律。粒径为 0.1mm时,4家公式结果相差不大,计算的扬动流速结

果比黄河下游汛期常见的河槽流速都小(见图 1),表明从理论上讲小于该粒径的粗颗粒泥沙均能扬动

(按异质粒子同紊流的跟随性界定,黄河划分粗细泥沙的临界粒径为 0.075mm [24] )。长期以来床沙级

配实测资料中的中值粒径范围一般为 0.075~0.1mm,说明这一粒径范围的颗粒在河床上大量出现,同

时在水流作用下扬动后又能进入悬移运动的行列 [7] ,因此在悬移质泥沙级配资料中也出现不少(以表 2

为例,3月份可达 10.1%。为便于研究,该表中 0.05mm、0.075mm、0.1mm粒径的级配数据经内插

得出)。正因为上述几家公式同实测资料符合,表明在此情况下各家公式对于黄河都是适用的。

— 1 2 0 —

2