Page 53 - 2023年第54卷第6期

P. 53

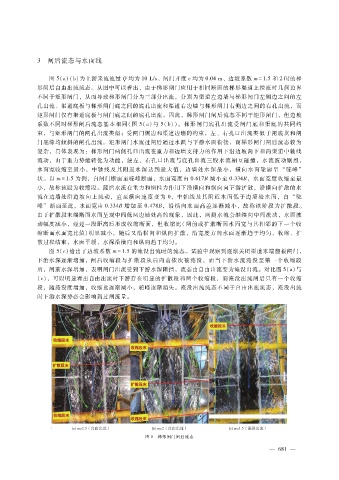

3 闸后流态与水面线

图 5(a)(b)为上游来流流量 Q均为 10L?s、闸门开度 e均为 0.04m、边坡系数 m= 1.5 和 2时的梯

形闸后自由出流流态。从图中可以看出,由于梯形闸门应用于相同断面的梯形渠道上控流时几何边界

不同于矩形闸门,从而导致梯形闸门分为三部分出流,分别为渠道左边墙与梯形闸门左侧边之间的左

孔出流、渠道底板与梯形闸门底之间的底孔出流和渠道右边墙与梯形闸门右侧边之间的右孔出流,而

矩形闸门仅有渠道底板与闸门底之间的底孔出流。因此,梯形闸门闸后流态不同于矩形闸门,但边坡

系数不同时梯形闸后流态基本相同(图 5(a)与 5(b))。梯形闸门底孔出流受闸门底和渠底的共同约

束,与矩形闸门的闸孔出流类似;受闸门侧边和渠道边墙的约束,左、右孔口出流类似于闸底坎和闸

门底缘均倾斜的闸孔出流。矩形闸门水流过闸后通过水跃与下游水面衔接,而梯形闸门闸后流态较为

复杂,具体表现为:梯形闸门两侧孔口出流在重力和边墙支持力的作用下沿边坡向下和向渠道中轴线

流动,由于重力势能转化为动能,使左、右孔口出流与底孔出流三股水流相互碰撞,水流波动剧烈,

水面宽收缩至最小,中轴线及其附近水深达到最大值,边墙处水深最小,横向水面轮廓呈 “驼峰”

状。以 m= 1.5 为例,自闸门断面至驼峰断面,水面宽度由 0.617B减小至 0.334B,水面宽度收缩至最

小,故称该段为收缩段。随后水流在重力和惯性力作用下沿横向和纵向向下游扩散,沿横向扩散的水

流在边墙处沿边坡向上流动,直至横向速度变为 0,中轴线及其附近水面低于边墙处水面,自 “驼

峰” 断面至此,水面宽由 0.334B增加至 0.478B,沿横向水面高差逐渐减小,故称该阶段为扩散段。

由于扩散段末端断面水面呈现中间低两边墙处高的现象,因此,两侧水流会继续向中间流动,水面波

动幅度减小,经过一段距离后形成收缩断面,但收缩比(闸前或扩散断面水面宽与其相邻的下一个收

缩断面水面宽比值)明显减小,随后又沿横向和纵向扩散,沿宽度方向水面逐渐趋于均匀,收缩、扩

散过程结束,水面平缓、水深沿横向和纵向趋于均匀。

图 5(c)给出了边坡系数 m= 1.5的淹没出流时的流态。试验中观察到逐渐关闭渠道末端翻板闸门,

下游水深逐渐增加,闸后收缩段与扩散段从后向前依次被淹没,而当下游水流淹没至第一个收缩段

后,闸前水深增加,表明闸门出流受到下游水深阻挡,流态由自由出流变为淹没出流。对比图 5(a)与

( c),可以明显看出自由出流时下游存在明显的扩散段和两个收缩段,而淹没出流闸后只有一个收缩

段,随淹没度增加,收缩比逐渐减小,驼峰逐渐消失。淹没出流流态不同于自由出流流态,淹没出流

时下游水深势必会影响到过闸流量。

图 5 梯形闸门闸后流态

— 6 8 1 —