Page 15 - 2024年第55卷第8期

P. 15

表 3 工程应用数值模型

模型 基体材料 网格布 初始缺陷 缺陷位置

模型 1 聚脲材料 无 无

模型 2 聚脲材料 有 无

模型 3 聚脲材料 无 有 涂层底部

模型 4 聚脲材料 有 有 涂层底部

模型 5 聚氨酯材料 A 无 有 涂层底部

模型 6 聚氨酯材料 A 有 有 涂层底部

模型 7 聚氨酯材料 B 无 有 涂层底部

模型 8 聚氨酯材料 B 有 有 涂层底部

模型 9 聚脲材料 有 有 涂层中部

模型 10 聚脲材料 有 有 涂层顶部

9、10用于对比验证当初始缺陷位置不同时,工程应用模型的计算结果差别,从而进一步验证模型的

有效性。

以模型 4为例,涂层底部设置宽度× 深度为 0.1mm × 0.3mm的初始缺陷,混凝土基面同聚脲涂层之间

[18]

设置内聚力单元(COH2D4) [28] 模拟粘接层,内聚力单元法向及切向粘接强度分别为 2.5和 3.2MPa 。

模型右侧混凝土固定,左侧混凝土施加向左的匀速水平位移边界条件,模拟基面开裂对顶部涂层的影

响,直至模型发生剥离破坏或涂层断裂破坏。采用二维平面应变单元( CPE4R)模拟混凝土基面、聚脲

材料及网格布纤维。整体模型共计结点数为 9506,单元数为 9040。该模型同时考虑材料非线性、几何

- 5

非线性和材料破坏演化过程,同样需采用显示求解器求解,且计算步长不高于 10 s。其他模型设置

同模型 4类似,不再赘述。

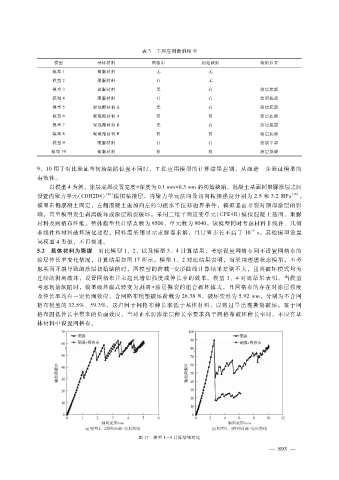

5.2 基体材料为聚脲 对比模型 1、2,以及模型 3、4计算结果,考察设置网格布同不设置网格布的

涂层伸长率变化情况,计算结果如图 17所示。模型 1、2对比结果表明,当采用理想状态模型,不考

虑基面开裂导致的涂层初始缺陷时,两模型的荷载 - 变形曲线计算结果差别不大,且其破坏模式均为

连续的剥离破坏,设置网格布并未起到增加强度或伸长率的效果。模型 3、4对比结果表明,当模型

考虑初始缺陷时,模型破坏模式转变为剥离 + 涂层撕裂的组合破坏模式,且网格布的存在对涂层强度

及伸长率均有一定负面效应,含网格布模型破坏荷载为 26.38N,破坏变形为 5.92mm,分别为不含网

格布模型的 32.5%、59.3%,这归因于网格布伸长率低于基体材料,以致过早出现撕裂破坏。鉴于网

格布因低伸长率带来的负面效应,当对止水防渗涂层伸长率要求高于网格布破坏伸长率时,不应在基

体材料中设置网格布。

图 17 模型 1—4计算结果对比

— 8 9 3 —