Page 8 - 2024年第55卷第10期

P. 8

秦汉以来的植被变化不仅深受气候变化影响,更与农耕和滥伐等人类活动密切相关。研究 [21] 认

为,汉唐时期的黄土高原人口为 800万 ~1000万(图 1),森林植被破坏活动主要发生在关中平原和南

部山塬地区,黄土丘陵区的垦荒耕种规模不大,植被仍尚好;10世纪以后,植被破坏逐渐加剧,及至

清代,黄土高原人口达到汉唐时期的 3~4倍,且国家出台鼓励开荒种地的政策,使黄土丘陵区森林和

草地遭到毁灭性破坏。

在相当程度上,黄河下游堤防决溢频次和流路变迁是黄河水沙量及水沙协调程度的映射,而不同

时期的水沙量取决于气候变化、农耕扩张和植被覆盖状况。鉴于泥沙问题对黄河防洪和水资源配置的

特殊重要性,综合考虑黄河下游流路和堤防决溢频次变化,及黄土高原气候、植被和人口变化等因

素,本文重点关注西汉至宋初 1200多年和 1579年以后的 400多年。

3 历史时期的黄河径流

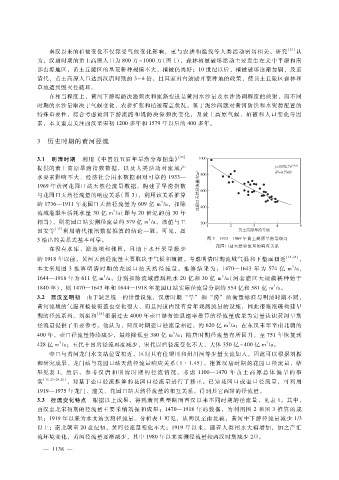

3.1 明清时期 利用 《中国近五百年旱涝分布图集》 [25]

提供的黄土高原旱涝指数数据,以及人类活动对流域产

水要素影响不大、经济社会用水数据相对可靠的 1933—

1969年黄河花园口站天然径流量数据,构建了旱涝指数

与花园口天然径流量的响应关系(图 3),利用该关系推算

3

的 1736—1911年花园口天然径流量为 609亿 m ?a,扣除

3

流域灌溉生活耗水量 30亿 m ?a(即与 20世纪的前 30年

3

相当),则花园口站实测径流量约 579亿 m ?a,该值与王

国安等 [17] 利用清代报汛数据推算的结论一致。可见,图

3给出的关系式基本可靠。 图 3 1933—1969年黄土高原旱涝等级与

花园口站天然径流量的响应关系

在没有水库、淤地坝和梯田,且地 下水开 采量极少

的 1918年以前,黄河天然径流量主要取决于气候和植被。考虑明清时期流域气温和下垫面相近 [15,23] ,

3

本文采用图 3推 算 明 清 时 期 的 花 园 口 站 天 然 径 流 量。推 算 结 果 为:1470—1643年 为 574亿 m ?a,

3

3

1644—1918年为 611亿 m ?a,分别扣除流域灌溉耗水 20亿和 30亿 m ?a(河套灌区大规模耕种始于

3

1840年),则 1470—1643年和 1644—1918年花园口站实际径流量分别约 554亿和 581亿 m ?a。

3.2 西汉至明初 由于缺乏统一的计量设施,汉唐时期 “旱” 和 “涝” 的衡量标准与明清时期不同,

黄河流域的气温和植被覆盖也变化很大,而且河道内没有常年观测流量的设施,因此很难准确构建早

期的径流系列。刘振和 [18] 根据过去 4000年壶口瀑布蚀退速率推算的径流量成果为定量认识黄河早期

3

径流量提供了重要参考。他认为,两汉时期壶口径流量相近,约 620亿 m ?a;在东汉末年至南北朝的

3

400年,壶口径流量持续减少,最终降低至 380亿 m ?a;隋唐时期径流量有所回升,至 751年恢复到

3

3

428亿 m ?a;五代十国后径流再度减少,宋代以后径流变化不大,大体 350亿 ~400亿 m ?a。

壶口与黄河龙门水文站位置相近,区间只有仕望川和州川河等少量支流加入,因此可以根据刘振

和研究成果、龙门站与花园口站天然径流量响应关系(1∶1.45),推算汉唐时期的花园口径流量,结

果见表 1。 然 后,参 考 汉 唐 和 明 清 时 期 的 径 流 情 况, 考 虑 1100—1470年 黄 土 高 原 总 体 偏 旱 的 事

实 [15,23 - 24,26] ,对基于壶口径流推算的花园口径流量进行了修正。已知花园口或壶口径流量,可利用

1919—1975年龙门、潼关、花园口站天然径流量的相互关系,得到其它两站的径流量。

3.3 径流变化特点 根据以上成果,得到黄河典型断面西汉以来不同时期的径流量,见表 1。其中,

西汉至北宋初期的径流量主要采纳刘振和成果;1470—1918年的数据,为利用图 2和图 3推算的成

果;1919年以来为水文站实测径流量。分析表 1可见,从两汉至南北朝,黄河中下游径流量减少 1?3

以上;南北朝至 20世纪初,黄河径流量变化不大;1919年以来,随着人类用水大幅增加,加之产汇

流环境变化,黄河径流量逐渐减少,其中 1980年以来实测径流量较两汉时期减少 2?3。

3

— 1 1 8 —