Page 13 - 2024年第55卷第10期

P. 13

二是流域尺度上的林草梯田覆盖率与下垫面产沙能力的响应规律 [34,36] (图 10),在林草梯田覆盖

率已达 63%的现状背景下,继续增大林草梯田覆盖程度,对降低流域产沙能力的作用十分有限。事实

上,2010年以来,黄土高原的产沙指数和汛期含沙量均已趋稳,见图 5。

计算表明,如果 2035年之前规划的梯田全部建成,植被维持现状水平,流域产沙量仅可再降低

0.23亿 t?a。与此同时,劳动力减少使大量梯田弃耕,导致田埂(高约20cm)雨损后无人修缮,而无田

埂梯田的减沙作用将较田埂完整者降低约 10% [40] 。

三是水库和淤地坝库容是有限的,可以修建水库的坝址也是有限的;农民对坝地的需求大幅降

低,而淤地坝的防洪压力越来越大,导致淤地坝建设的驱动力明显降低。据调查,2025—2035年,潼

关以上黄土高原相关省(区)对大中型淤地坝的需求只有 1038座,仅较现状增加 6.5%。

推演认为,未来 50~80年以后,黄河沙量将与黄土

高原产沙量基本相同。届时,即使植被梯田可以维持理

想水平,黄河沙量也将达 4亿 t?a左右(图 6,图 8)。如

果遭遇 1991—2002年那样的连年干旱,或再次遭遇人为

破坏,导致植被退化,加之梯田田埂出现损毁,黄河沙

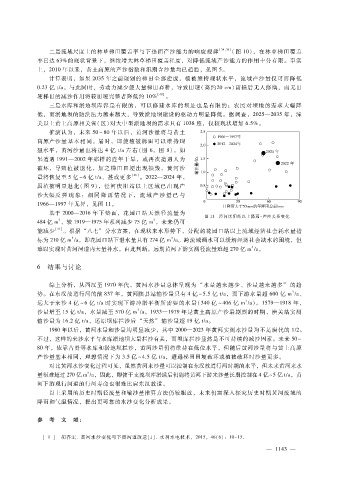

量将恢复至 5亿 ~6亿 t?a、甚或更多 [36] 。2022—2024年,

因植被明显退化(图 9),泾河庆阳站以上区域已出现产

沙大幅反 弹 现 象: 相 同 降 雨 情 况 下, 流 域 产 沙 量 已 与

1966—1997年无异,见图 11。

基于 2000—2016年下垫面,花园口站天然径流量为

图 11 泾河庆阳站以上降雨- 产沙关系变化

3

3

484亿 m ,较 1919—1975年系列减少 75亿 m ,未来仍可

能减少 [41] 。根据 “八七” 分水方案,在现状来水形势下,分配的花园口站以上流域经济社会耗水量指

3

3

标为 210亿 m ?a,即花园口站下泄水量只有 274亿 m ?a。跨流域调水可以缓解经济社会缺水的困境,但

3

难以实现对黄河河道内大量补水。由此判断,远期黄河下游实测径流量难超 270亿 m ?a。

6 结果与讨论

综上分析,从西汉至 1970年代,黄河水沙量总体呈现为 “水量越来越少、沙量越来越多” 的趋

3

势。在东汉故道行河的前 837年,黄河陕县站输沙量只有 4亿 ~5.5亿 t?a,而下游水量超 600亿 m ?a、

3

远大于来沙 4亿 ~6亿 t?a时实现下游冲淤平衡所需要的水量(340亿 ~406亿 m ?a)。1579—1918年,

3

沙量增至 15亿 t?a,水量减至 570亿 m ?a。1933—1979年是黄土高原产沙最剧烈的时期,潼关站实测

输沙量为 16.2亿 t?a,还原坝库拦沙后 “天然” 输沙量超 19亿 t?a。

1980年以后,黄河水量和沙量均明显减少,其中 2000—2023年黄河实测水沙量均不足唐代的 1?2。

不过,这样的来沙水平与水库淤地坝大量拦沙有关,而坝库拦沙显然是不可持续的减沙因素。未来 50~

80 年,依靠古贤等水库和淤地坝拦沙,黄河沙量仍将维持在低位水平,但随后黄河沙量将与黄土高原

产沙量基本相同,理想情况下为 3.5亿 ~4.5亿 t?a,遭遇梯田田埂破坏或植被破坏时沙量更多。

对比黄河水沙变化过程可见,虽然黄河来沙量可以控制在东汉故道行河时期的水平,但未来黄河来水

3

量很难超过 270亿 m ?a,因此,即使干支流坝库淤满后仍能将黄河下游来沙量长期控制在 4亿~5亿 t?a,黄

河下游现行河道的行河寿命也很难比肩东汉故道。

以上采用的历史时期径流量和输沙量推算方法仍较粗放,未来仍需深入探究历史时期黄河流域的

降雨和气温情况,提出更可靠的水沙变化分析成果。

参 考 文 献:

[ 1] 胡春宏.黄河水沙变化与下游河道改造[J].水利水电技术,2015,46(6):10 - 15.

1

— 1 4 3 —