Page 10 - 2024年第55卷第10期

P. 10

北宋时期(907—1034年)陕县站沙量已明显超过 5.5亿 t?a,以至于黄河下游决溢频次远大于汉唐时期

(图 1)。参考师长兴对 1034—1127年黄河沙量为 8.3亿 t?a的测算结论 [11] ,并考虑 811—1050年处于

多雨期 [29] ,推算 907—1034年黄河沙量为 7亿 t?a左右。

907—1034年黄河下游堤防决溢频次与 1034—1127年相近(图 1),按师长兴提出的 1034—1127年

下游冲积扇沉积沙量与下游来沙量关系 [10] ,若 907—1034年黄河沙量为 7亿 t?a,则同期下游总沉积

量约为 710亿 t。

扣除公元 11—70年和 907—1034年的下游沉积量,黄河下游在 70—907年形成的冲积扇及三角洲

陆域总沉积沙量为 1454亿 t,年均 1.74亿 t?a。基于此,按 1971—1985年下游冲淤规律,推算公元

70—907年陕县站沙量为 4.1亿 t?a,其中唐后期 5亿 ~5.5亿 t?a、降雨偏少的两晋南北朝时期可能不足

4亿 t?a。

4.3 公元 1579—1918年 利用 1919—1958年陕县站实测径流量与实测输沙量关系,以及王国安反演

的 1470—1918年三门峡站径流量,Shi等 [30] 认为 1855—1918年陕县年均输沙量为 16.3亿 t?a,即略大

于该站 1919—1959年实测输沙量。不过,利用 1919—1958年水沙关系推算 1855—1918年沙量,意味

着两个时期 的 黄 土 高 原 产 沙 下 垫 面 相 同, 但 从 朱 永 超 [31] 统 计 的 黄 土 高 原 人 口 和 耕 地 数 据 看,与

1855—1918年相比,1919—1958年潼关以上黄土高原地区耕地面积增加 6.6%,而坡耕地扩张必然导

致流域产沙能力增大。

本文认为,考虑 1855—1918年潼关以上黄土高原降雨较 1919—1959年偏丰 1.6%(图 2)、坡耕地

偏少 6.6%,且人口偏少 [21,31] ,推算 1855—1918年陕县断面年均输沙量为 15.2亿 t?a。

李元芳 研 究 认 为,1579—1854年 和 1855—1947年 黄 河 口 三 角 洲 的 造 陆 速 率 分 别 为 24.24和

2

[32]

[26]

2

24.56km ?a 。黄河水文部门也对 1855—1954年三角洲造陆速率进行了测量,结果为 23.6km ?a 。

考虑这两个时期下游决溢频次(图 1)和河口造陆速率相近,认为 1579—1854年和 1855—1947年的黄

河沙量大体相同,约 15亿 t?a。1578—1855年黄土高原人口略少于 1855—1947年 [21] ,两时期黄河沙

量相近,与 1841—1853年黄土高原发生的 7个特大暴雨年有关:参考 1933年陕县大洪水量级及当年

实测沙量( 39亿 t),王涌泉 [33] 推算 7个特大暴雨年份的黄河沙量达 50亿 ~70亿 t。

4.4 1919年以来 1919—1959年,陕县 站实测年 均 输沙 量 16亿 t?a,陕县 站以 上流 域入 黄 沙量为

[34]

3

17.5亿 t?a ,实测径流量 341亿 m ?a。该时期水库和淤地坝总拦沙量仅 1.3亿 t、年均 0.03亿 t,黄

土高原人口平均不足 4000万人,因此被广泛视为近年水沙变化研究的基准期。

1960年以来,潼关以上陆续建成大中型水库 236座,建成淤地坝 5.8万座、其中单坝库容大于 50

3

万 m 的大中型淤地坝 1.6万座。水库和淤地坝的拦沙运用,使该时期潼关站实测输沙量难以反映流域

实际产沙情况。为此,利用不同时段淤地坝和水库拦沙量研究成果 [35] ,还原得到 1960年以来潼关以

上流域实际产沙量;然后,参考 1919—1959年流域入黄沙量与潼关沙量的关系,可推算出无坝库拦

沙情况下的潼关站 “天然” 输沙量(表 2),以及不同时期的降雨- 产沙关系(图 4,缺 1933年之前的降

雨数据)。

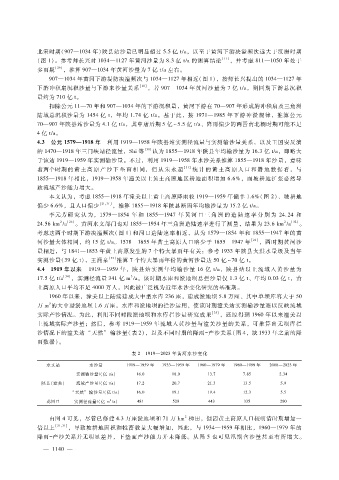

表 2 1919—2023年黄河水沙变化

水文站 水沙量 1919—1959年 1933—1959年 1960—1979年 1980—1999年 2000—2023年

实测输沙量?(亿 t?a) 16.0 18.0 13.7 7.85 2.34

陕县(潼关) 流域产沙量?(亿 t?a) 17.2 20.7 21.3 13.5 5.9

“天然” 输沙量?(亿 t?a) 16.0 19.1 19.4 12.3 5.5

3

花园口 实测径流量?(亿 m ?a) 481 529 443 335 290

2

由图 4可见,尽管已修建 4.3万座淤地坝和 71万 hm 梯田,但因黄土高原人口较明清时期增加一

倍以上 [21,31] ,导致坡耕地面积和牲畜数量大幅增加,因此,与 1934—1959年相比,1960—1979年的

降雨- 产沙关系并无明显差异,下垫面产沙能力并未降低。从图 5也可见汛期含沙量甚至有所增大。

— 1 1 0 —

4