Page 9 - 2024年第55卷第10期

P. 9

3

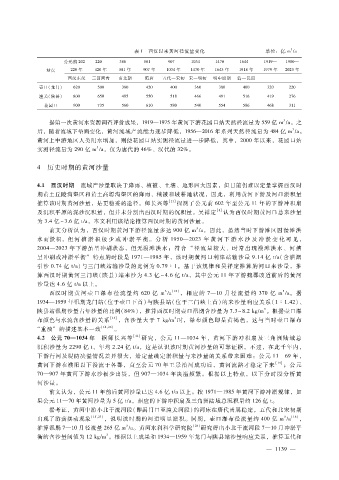

表 1 西汉以来黄河径流量变化 单位:亿 m ?a

公元前 202— 220— 386— 581— 907— 1034— 1470— 1644— 1919— 1980—

站点 220年 420年 581年 907年 1034年 1470年 1643年 1918年 1979年 2023年

西汉东汉 三国两晋 南北朝 隋唐 五代—宋初 宋—明初 明中后期 清—民国

壶口(龙门) 620 500 380 420 400 360 380 400 320 220

潼关(陕县) 800 650 495 550 518 466 491 516 419 276

花园口 900 735 560 610 580 540 554 586 468 311

3

据第一次黄河水资源调查评价成果,1919—1975年黄河下游花园口站天然径流量为 559亿 m ?a。之

3

后,随着流域下垫面变化,黄河流域产流能力逐步降低,1956—2016年系列天然径流量为 484亿 m ?a。

黄河上中游地区人类用水增加,则使花园口站实测径流量进一步降低,其中,2000年以来,花园口站

3

实测径流量为 290亿 m ?a,仅为唐代的 46%、汉代的 32%。

4 历史时期的黄河沙量

4.1 西汉时期 流域产沙量取决于降雨、植被、土壤、地形四大因素,但目前仍难以定量掌握西汉时

期黄土丘陵沟壑区和黄土高塬沟壑区的降雨、植被和坡耕地状况,因此,利用黄河下游及河口淤积量

推算该时期黄河沙量,是更稳妥的途径。师长兴等 [11] 探测了公元前 602年至公元 11年的下游冲积扇

及沉积平原的泥沙沉积量,但并未分割出西汉时期的沉积量。吴祥定 [8] 认为西汉时期黄河口总来沙量

为 3.4亿 ~3.6亿 t?a,本文利用该结论推算西汉时期的黄河沙量。

3

前文分析认为,西汉时期黄河下游径流量多达 900亿 m ?a,因此,虽然当时下游滩区因漫滩洪

水而淤积,但河 槽 淤 积 极 少 或 冲 淤 平 衡。 分 析 1950—2023年 黄 河 下 游 水 沙 及 冲 淤 变 化 可 见,

2004—2023年下游虽呈冲刷状态,但无漫滩 洪 水;符 合 “径 流 量 较 大、时 常 出 现 漫 滩 洪 水、河 槽

呈冲刷或冲淤平衡” 特点的时段是 1971—1985年,该时期黄河口利津站输沙量 9.14亿 t?a(含灌溉

引沙 0.74亿 t?a)与三门峡站输沙量的比例为 0.79∶1。基于该规律和吴祥定推算的河口来沙量,推

算西汉时期黄河三门峡(陕县)站来沙为 4.3亿 ~4.6亿 t?a,其中公元 11年下游魏郡改道前后的黄河

沙量达 4.6亿 t?a以上。

3

[18]

3

西汉时 期 黄 河 壶 口 瀑 布 径 流 量 约 620亿 m ?a ,相 应 的 7—10月 径 流 量 约 370亿 m ?a。据

1934—1959年汛期龙门站(位于壶口下首)与陕县站(位于三门峡上首)的来沙量响应关系(1∶1.42)、

3

陕县站汛期沙量占年沙量的比例( 84%),推算西汉时期壶口汛期含沙量为 7.3~8.2kg?m 。根据壶口瀑

3

布颜色与水流含沙量的关系 [13] ,含沙量大于 7kg?m 时,瀑布颜色即呈黄褐色,这与当时壶口瀑布

“重浊” 的描述基本一致 [14,26] 。

4.2 公元 70—1034年 据师 长兴 等 [11] 研究,公 元 11—1034年,黄河 下游 冲积 扇及 三 角 洲陆 域 总

沉积沙量为 2290亿 t、年均 2.24亿 t?a,这是认识该时期黄河沙量的可靠证据。不过,在此千年内,

下游行河及堤防决溢情况差异很大,给定量确定淤积量与来沙量的关系带来困难:公元 11—69年,

黄河下游在濮阳以下漫流于各郡,直至公元 70年王景治河成功后,黄河流路才稳定下来 [14] ;公元

70—907年黄河下游水沙极少出堤,但 907—1034年决溢频繁。根据以上特点,以下分时段分析黄

河沙量。

前文认为,公元 11年前后黄河沙量已达 4.6亿 t?a以上。按 1971—1985年黄河下游冲淤规律,如

果公元 11—70年黄河沙量为 5亿 t?a,相应的下游冲积扇及三角洲陆域总沉积量约 126亿 t。

据考证,黄河中游小北干流河段(即禹门口至潼关河段)的河床在唐代尚属稳定,五代和北宋初期

[18]

3

出现了游荡摆动现象 [15,27] ,说明该时期的河道明显淤积。同期,壶口瀑布径流量约 400亿 m ?a ,

3

推算汛期 7—10月径流量 265亿 m ?a。黄河水利科学研究院 [28] 研究得出小北干流河段 7—10月冲淤平

3

衡的含沙量阈值为 12kg?m 。根据以上成果和 1934—1959年龙门与陕县站沙量响应关系,推算五代和

— 1 3 9 —

1