Page 31 - 2025年第56卷第7期

P. 31

下游池室水深变化,达到预期目的,同时也说明溢流口长度采用矩形薄壁侧堰泄流公式进行初步推算

是合理的。

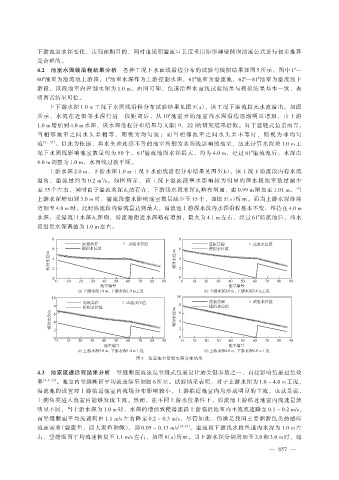

4.2 池室水面线沿程结果分析 各种工况下水面线沿程分布的试验与模拟结果如图 5 所示,图中 1 —

#

60 池室为溢流池上游段,1 池室水深作为上游控制水深,61 池室为溢流池,62 —81 池室为溢流池下

#

#

#

#

#

游段,该段池室内控制水深为 1.0 m。由图可知,鱼道沿程水面线试验结果与模拟结果基本一致,表

明两者结果可信。

上下游水深 1.0 m 工况下水面线沿程分布试验结果见图 5(a),该工况下溢流段无水流溢出。如图

所示,水流在近似等水深行进一段距离后,从 10 池室开始池室内水深沿程逐渐明显增加,由上游

#

1.0 m 增加到 4.0 m 水深,该水深沿程分布结果与文献[9,22]的研究结果近似。对于竖缝式鱼道而言,

当 相 邻 池 室 之 间 水 头 差 相 等 , 则 视 为 均 匀 流 ; 而 当 相 邻 池 室 之 间 水 头 差 不 等 时 , 则 视 为 非 均 匀

流 [9, 27] 。以此为依据,将水头差连续不等的池室判别为水面线影响的池室,故此计算水深差 1.0 m 工

况下水面线影响池室数量约为 50 个。61 溢流池段水深最大,约为 4.0 m,经过 61 溢流池后,水深由

#

#

4.0 m 调整为 1.0 m,水面线过渡平顺。

上游水深 2.0 m、下游水深 1.0 m 工况下水面线沿程分布结果见图 5(b)。该工况下溢流段内有水流

溢出,溢流量约为 0.2 m /s。如图所示,该工况下溢流段壅水影响较为明显的深水段池室数量减少

3

至 35 个左右,同时由于溢流水深 h 的存在,下游浅水段水深 h 略有增加,由 0.99 m 增加至 1.01 m。当

3 4

上游水深增加到 3.0 m 时,溢流段壅水影响池室数量减少至 15 个,如图 5(c)所示。而当上游水深继续

增加至 4.0 m 时,此时溢流段内溢流量达到最大,溢流池上游深水段内水深沿程基本不变,维持在 4.0 m

水深,受溢流口水深 h 影响,溢流池附近水深略有增加,最大为 4.1 m 左右,经过 61 溢流池后,浅水

#

3

段沿程水深调整为 1.0 m 左右。

图 5 鱼道池室沿程水深分布结果

4.3 池室流速沿程结果分析 竖缝断面流速是竖缝式鱼道设计的关键参数之一,直接影响鱼道过鱼效

率 [6,9,12] 。池室内竖缝断面平均流速结果如图 6 所示。试验结果表明,对于上游水深为 1.0 ~ 4.0 m 工况,

溢流池的设置对上游临近池室内流场分布影响较小,上游临近池室内均形成明显的主流,也就是说,

上溯鱼类进入池室内能够发现主流。然而,在不同上游水位条件下,溢流池上游临近池室内流速量值

明显不同,当上游水深为 1.0 m 时,水深的增加致使溢流段上游临近池室内主流流速降至 0.1 ~ 0.2 m/s,

而竖缝断面平均流速则由 1.1 m/s 左右降至 0.2 ~ 0.3 m/s,尽管如此,仍满足我国主要洄游鱼类的感应

[28-29]

流速需求(裂腹鱼、四大家鱼和鳅),即 0.05 ~ 0.13 m/s 。溢流段下游浅水段鱼道内水深为 1.0 m 左

右,竖缝断面平均流速恢复至 1.1 m/s 左右,如图 6(a)所示。当上游水深分别增加至 2.0 和 3.0 m 时,池

— 857 —