Page 28 - 2025年第56卷第7期

P. 28

然而除鱼道出口合理的位置外,鱼道出口段运行水深是影响鱼道过鱼效率乃至成败的另一重要因

素。当鱼道出口(水流进口)与进口水深(水流出口)一致,鱼道内形成均匀流,目前已有较多研究;而

当鱼道出口水深大于或小于鱼道进口水深时,根据水量守恒理论,鱼道进口流速将出现增大或减小现

象,且池室内水流涡量、紊动能等均发生了改变 [22] 。为适应上下游鱼道内水深的匹配,通常情况下设

置多个鱼道出口,每个出口设置在不同高程,每个出口的控制水位变幅通常为 1.0 m,在运行期多个

出口之间来回切换以实现鱼道池室水深的控制。

然而多个鱼道出口运行存在一定的弊端,当库区水位变幅较为频繁时,多个出口之间闸门频繁切

换,闸门设备运行与维护存在较大挑战,且工作效率较低,尤其对于日调节水库而言;此外,当水库

水位变幅较大时,则需设置更多的鱼道出口,如:藏木水电站水库水位变幅 5.0 m,设置 4 个鱼道出

口;加查水电站水库水位变幅 4.0 m,设置 3 个鱼道出口。

由此可见,无论从运行效率还是工程造价出发,优化鱼道出口段设计以适应库区水位变幅是当前

需要解决的问题之一。本文提出了一种鱼道出口段优化设计方法,将多个鱼道出口设计简化为 1 个鱼

道出口,鱼道出口段划分为三部分:深水段、溢流段和浅水段。通过物理模型试验与数值模拟,分别

对各段内水力性能进行分析,同时对过鱼的可能性进行了论证。

2 鱼道单出口方案设计

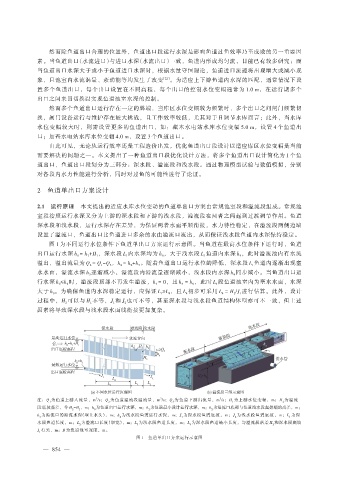

2.1 运行原理 本文提出的适应水库水位变动的鱼道单出口方案由常规池室段和溢流段组成。常规池

室段按照运行水深又分为上游的深水段和下游的浅水段,溢流段在两者之间起到过渡调节作用。鱼道

深水段和浅水段,运行水深存在差异,为保证两者水面平顺衔接,水力特性稳定,在溢流段两侧边墙

设置了溢流口,鱼道出口比鱼道进口多余的水由溢流口流出,从而保证浅水段鱼道内水深保持稳定。

图 1 为不同运行水位条件下鱼道单出口方案运行示意图。当鱼道在最高水位条件下运行时,鱼道

出口运行水深 h = h +H ,深水段 L 内水深均为 h ,大于浅水段 L 鱼道内水深 h ,此时溢流池内有水流

0 1 1 1 0 3 4

溢出,溢出流量为 Q = Q -Q ,h = h +h 。随着鱼道出口运行水位的降低,深水段 L 鱼道内逐渐出现壅

2 1 3 4 2 3 1

水水面,溢流水深 h 逐渐减小,溢流段内溢流量逐渐减小,浅水段内水深 h 同步减小。当鱼道出口运

3 4

行水深 h ≤h 时,溢流段顶部不再发生溢流,h = 0,且 h = h ,此时 L 段鱼道池室内为壅水水面,水深

0 2 3 4 0 4

大于 h 。为确保鱼道内水深稳定运行,应保证 L ≥L ,且 L 初步可采用 L = H /J 进行估算。此外,设计

0 1 4 4 4 2 1

过程中,H 可以与 H 不等,J 和 J 也可不等,甚至深水段与浅水段鱼道结构体型亦可不一致,但上述

2 1 1 2

因素将导致深水段与浅水段水面线衔接更加复杂。

注:Q 为鱼道上游入流量,m /s;Q 为鱼道溢流段溢流量,m /s;Q 为鱼道下游出流量,m /s;H 为上游水位变幅,m;H 为溢流

3

3

3

1 2 3 1 2

段底坡落差,令 H =H ,m;h 为鱼道出口运行水深,m;h 为鱼道最小设计运行水深,m;h 为溢流口底部与鱼道浅水段起始端的高差,m;

2 1 0 1 2

h 为溢流口的溢流水深(堰上水头),m;h 为浅水段鱼道运行水深,m;J 为深水段鱼道底坡,m;J 为浅水段鱼道底坡,m;L 为深

3 4 1 2 1

水段鱼道长度,m;L 为溢流口长度(堰宽),m;L 为浅水段鱼道长度,m;L 为深水段鱼道最小长度,与溢流段落差 H 和深水段底坡

2 3 4 2

J 有关,m;B 为鱼道池室宽度,m。

1

图 1 鱼道单出口方案运行示意图

— 854 —