Page 95 - 2025年第56卷第7期

P. 95

模拟塑性混凝土软化效应的要求,FLESSATI 等 [10] 提出了一种新的水泥-膨润土本构模型,经验证,该

模型对塑性混凝土受压发生损伤出现的应变软化现象具有较好的模拟效果。混凝土的宏观非线性特征

取决于微裂缝的萌生与扩展,为了确定塑性混凝土的塑性特征,非线性构造模型应考虑最大剪切强

度、硬化-软化特征以及刚度随约束压力的变化。Kotlar 等 [11] 利用 Vermeer 和 De Borst 的应变硬化-软化

构成模型,通过分析塑性混凝土的试验数据,提出了可预测塑性混凝土材料硬化-软化过程的方程。

该修正模型能够模拟塑性混凝土在排水三轴试验加载条件下的应力-应变现象,且能够正确模拟塑性

混凝土的体积变化,尤其是延性较高的塑性混凝土。胡良明等 [12] 研究了黏土和膨润土混合的超长龄期

(540 d)塑性混凝土的三轴应力-应变关系,通过试验发现围压对塑性混凝土应力-应变曲线上升段斜

率影响较小,并基于试验结果提出了塑性混凝土峰值割线模量的计算公式以及三轴受压本构数学模

型,为塑性混凝土三轴抗压性能数值模拟分析提供了较为科学的依据,进一步推动了塑性混凝土在防

渗墙工程中的应用。综上所述,目前针对塑性混凝土的力学特性试验研究、强度理论都取得了较多的

成果,为研究塑性混凝土变形破坏全过程的本构模型构建提供了理论基础。然而,现有基于多项式模

型 [6,9] 和修正摩擦硬化函数建立的塑性混凝土本构模型 [10-11] 尚无法反映塑性混凝土峰值应力前的非线

性现象、剪切破坏特性和受围压影响的延性特征。此外,考虑塑性混凝土微缺陷影响的统计损伤模型

依然缺乏,用于塑性混凝土工程分析的本构模型仍待完善。

硬化土(Hardening Soil,HS)模型由于具有双屈服面和不同的流动法则,对于不同应力状态下的应

力-应变关系描述精确,且模型参数可从常规三轴试验中获得,方便实用,在岩土工程、结构工程等

领域应用较为广泛。然而,传统 HS 模型存在局限性,它仅能有效地描述材料的硬化特征,却无法充

分捕捉和反映材料在性能劣化过程中的复杂力学现象 [13] 。混凝土的损伤发展是微裂缝萌生、扩展、贯

通的连续损伤演化过程 [14] ,考虑塑性混凝土变形过程的复杂性,有必要将裂缝扩展与损伤演化过程关

联起来。鉴于此,本文基于硬化土模型,引入统计损伤理论,描述塑性混凝土三轴受压下的微裂缝演

化对材料变形及强度的影响,并在考虑损伤阈值和残余强度的基础上修正损伤演化方程,构建了一个

能够体现材料峰前应变硬化、峰后应变软化和残余阶段塑性流动特征的塑性混凝土本构模型。在此基

础上,基于 ABAQUS 平台,通过 UMAT(User-defined Material Subroutine)二次开发,对新模型进行了

数值实现。

2 塑性混凝土弹塑性损伤本构模型

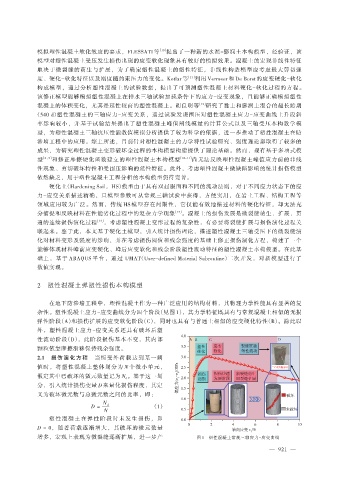

在地下防渗墙工程中,塑性混凝土作为一种广泛应用的结构材料,其物理力学性能具有显著的复

杂性。塑性混凝土应力-应变曲线分为四个阶段(见图 1),其力学特征既具有与常规混凝土相似的无损

弹性阶段(A)和损伤扩展的应变软化阶段(C),同时也具有与普通土相似的应变硬化特性(B)。除此以

外,塑性混凝土应力-应变关系还具有破坏后塑

性流动阶段(D),此阶段损伤基本不变,其内部

颗粒依靠摩擦滑移保持残余强度。

2.1 损伤演化方程 当所受外荷载达到某一阈

值时,将塑性混凝土整体划分为 N 个微小单元,

假定其中已破坏的微元数量记为 N 。基于这一划

d

分,引入统计损伤变量 D 来量化损伤程度,其定

义为破坏微元数与总微元数之间的比率,即:

N d

D = (1)

N

塑性混凝土在弹性阶段时未发生损伤,即

D = 0,随着荷载逐渐增大,其破坏的微元数量

增多,宏观上表现为微裂缝逐渐扩展,进一步产 图 1 塑性混凝土常规三轴应力-应变曲线

— 921 —