Page 62 - 2025年第56卷第8期

P. 62

实测数据很少,大部分成果是建立在试验数据基础上的经验公式,计算结果与实际情况往往存在差

距,加之桩基冲刷物理模型还缺乏合适的运动学和动力学尺度标准,若将试验数据直接应用于工程实

践仍然受限 [16] 。此外,已有经验公式大多源于清水冲刷,适用目标也多为结构简单的桥梁或近海平

台,对多沙河流中的塔基冲刷不一定适用 [5,17-18] 。因此,有必要对塔基的局部冲刷问题进行专门研究。

本文的研究目的主要有两个:一是基于随机过程从理论上推导出塔基周围局部冲刷深度的解析公

式;二是初步确定所提出的解析公式在多沙河流中的适用参数,并通过模型试验验证其计算精度。

2 研究方法

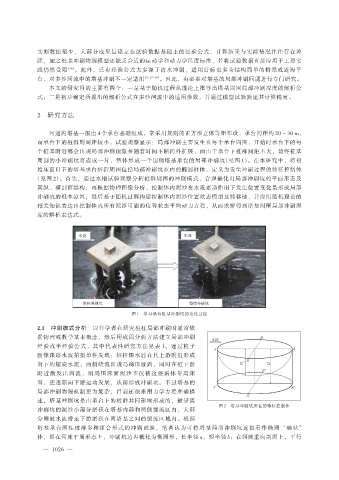

河道内塔基一般由 4 个承台基础组成,常采用规则的正方形立体等距布设,承台间距约 20 ~ 30 m,

而承台下的桩群则间距较小。试验观察显示:局部冲刷主要发生在每个承台周围,开始时承台下的每

个桩基附近都会出现局部冲刷现象并随着时间不断向外扩展,而由于承台下桩群间距不大,最终桩基

周围的小冲刷坑将连成一片,整体形成一个围绕塔基承台的局部冲刷坑(见图 1)。在本研究中,将初

始床面以下的塔基承台桩群周围包括局部冲刷坑在内的椭圆柱体,定义为发生冲刷过程的特征控制体

(见图 2)。首先,通过水槽试验观察分析桩群周围的冲刷模式,合理概化出局部冲刷坑的平面形态及

其纵、横剖面结构;再根据物理图像分析,控制体内泥沙在水流紊动作用下发生位置变化是形成局部

冲刷坑的根本原因;最后基于随机过程构建控制体内泥沙位置状态模型及转移链,并应用随机理论的

相关知识表达出控制体内所有泥沙可能的位置状态平均动力方程,从而求解得到塔基周围局部冲刷深

度的解析表达式。

图 1 塔基承台桩基冲刷坑的变化过程

2.1 冲刷模式分析 以往学者在研究桩柱局部冲刷时通常依

据物理或数学基本概念,然后用成因分析方法建立局部冲刷

经验或半经验公式,其中代表性研究方法见表 1。通过粒子

图像跟踪水流拍摄单桩发现:桩柱阻水后在其上游附近形成

向下的螺旋水流,两侧绕流出现马蹄形漩涡,同时在桩下游

附近激发出涡流,则周围床面泥沙不仅被这些涡体带离床

面,还逐渐向下游运动发展,从而形成冲刷坑。不过塔基的

局部冲刷物理机制更为复杂,目前还很难用力学方程准确描

述。塔基冲刷坑是由承台下的桩群共同影响形成的,被带离

图 2 塔基冲刷坑所在的特征控制体

冲刷坑的泥沙小部分淤积在塔基内部和两侧缓流区内,大部

分则被水流带至下游淤积在两塔基之间的缓流区域内。根据

塔基承台圆柱桩群多种组合形式的冲刷试验,笔者认为可将塔基局部冲刷坑近似看作椭圆“碗状”

体,即在河床平面形态上,冲刷坑边界概化为椭圆形,长半径 a,短半径 b;在河床垂向剖面上,平行

— 1026 —