Page 79 - 2025年第56卷第8期

P. 79

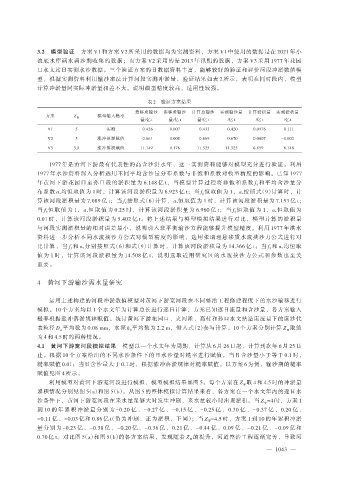

3.2 模型验证 方案 V1 和方案 V2 所采用的数据均为实测资料,方案 V1 中使用的数据是在 2021 年小

浪底水库调水调沙期收集的数据;而方案 V2 采用的是 2013 年汛期的数据,方案 V3 采用 1977 年花园

口水文站日实测水沙数据。三个验证方案的日数据资料丰富,能够较好的验证和评价河段冲淤数值模

型,根据实测资料利用输沙率法计算河段实测冲淤量,验证结果如表 2 所示,表明在同时段内,模型

计算冲淤量同实际冲淤量相差不大。说明模型精度较高,适用性较强。

表 2 验证方案结果

悬移质输沙 推移质输沙 计算总输沙 实测输沙量 计算淤积量 实测淤积量

方案 Z 模型输入糙率

W

量/亿 t 量/亿 t 量/亿 t /亿 t /亿 t /亿 t

V1 5 实测 0.426 0.007 0.433 0.420 0.0976 0.111

V2 5 涨冲落淤赋值 0.661 0.008 0.669 0.670 0.0007 −0.002

V3 3.8 涨冲落淤赋值 11.149 0.176 11.325 11.325 6.859 6.148

1977 年是黄河下游最有代表性的高含沙洪水年,这一实测资料能够对模型充分进行验证。利用

1977 年水沙资料深入分析选用不同平均含沙量分布系数与非饱和系数对模型精度的影响。已知 1977

年黄河下游花园口至孙口段的淤积量为 6.148 亿 t,当模型计算过程将非饱和系数 f 和平均含沙量分

S

布系数 a 均恒取值为 1 时,计算该河段淤积量为 6.923 亿 t;当 f 恒取值为 1,a 按照式(9)计算时,计

*

*

S

算该河段淤积量为 7.089 亿 t;当 f 按照式(6)计算,a 恒取值为 1 时,计算该河段淤积量为 7.153 亿 t;

*

S

当 f 恒取值为 1,a 恒取值为 0.25 时,计算该河段淤积量为 6.960 亿 t;当 f 恒取值为 1,a 恒取值为

*

S

S

*

0.01 时,计算该河段淤积量为 5.402 亿 t。将上述结果与模型模拟结果进行对比,模型计算的淤积量

与河段实测淤积量的相对误差最小,说明引入非平衡输沙方程能够提升模型精度。利用 1977 年洪水

资料进一步分析不同水流挟沙力公式对模型精度的影响,选用张瑞瑾悬移质水流挟沙力公式进行对

比计算,当 f 和 a 分别按照式(6)和式(9)计算时,计算该河段淤积量为 14.366 亿 t;当 f 和 a 均恒取

S

S

*

*

值为 1 时,计算该河段淤积量为 14.508 亿 t,说明选取适用研究区的水流挟沙力公式和参数也至关

重要。

4 黄河下游输沙需水量研究

运用上述构建的河段冲淤数值模型对黄河下游宽河段在不同整治工程修建程度下的水沙输移进行

模拟。10 个方案均以 1 个水文年为计算总长进行逐日计算,方案已知逐日流量和含沙量,各方案输入

糙率根据涨冲落淤规律赋值。统计黄河下游花园口、夹河滩、高村和孙口水文站造床流量下的床沙代

表粒径 D 平均数为 0.08 mm,水深 h 平均数为 2.2 m,带入式(2)参与计算。10 个方案分别计算 Z 取值

m

0

W

为 4 和 4.5 时的两种情况。

4.1 黄河下游宽河段模拟结果 模型以一个水文年为周期,计算从 6 月 26 日起,计算到次年 6 月 25 日

止。根据 10 个方案给出的不同水沙条件下的日水沙量对糙率进行赋值,当日含沙量小于等于 0.1 时,

糙率赋值 0.01;当日含沙量大于 0.1 时,根据涨冲落淤规律对糙率赋值。以方案 6 为例,输沙期的糙率

赋值见图 4 所示。

利用模型对黄河下游宽河段进行模拟,模型模拟结果如图 5。每个方案在 Z 取 4 和 4.5 时的冲淤量

W

累积情况分别见图 5(a)和图 5(b)。从图 5 的整体模拟计算结果来看,各方案在一个水文年内的逐日水

沙条件下,黄河下游宽河段在来水量足够大时发生冲刷,来水量较小时出现淤积。当 Z =4 时,方案 1

W

到 10 的 年 累 积 冲 淤 量 分 别 为 −0.20 亿 、 −0.27 亿 、 −0.15 亿 、 −0.25 亿 、 0.30 亿 、 −0.37 亿 、 0.20 亿 、

−0.11 亿、−0.03 亿和 0.86 亿 t(负为冲刷,正为淤积,下同);当 Z =4.5 时,方案 1 到 10 的年累积冲淤

W

量分别为−0.23 亿、−0.38 亿、−0.20 亿、−0.36 亿、0.21 亿、−0.44 亿、0.09 亿、−0.21 亿、−0.09 亿和

0.70 亿 t。对比图 5(a)和图 5(b)的各方案结果,发现随着 Z 的提升,河道整治工程逐渐完善,导致河

W

— 1043 —