Page 24 - 2021年第52卷第8期

P. 24

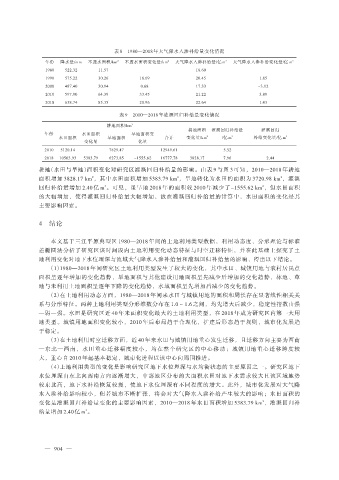

表 8 1980—2018 年大气降水入渗补给量变化情况

年份 降水量/mm 不透水面积/km 2 不透水面积变化量/km 2 大气降水入渗补给量/亿 m 3 大气降水入渗补给变化量/亿 m 3

1980 522.32 11.57 18.60

1990 575.22 30.26 18.69 20.45 1.85

2000 487.40 30.94 0.68 17.33 -3.12

2010 597.90 64.39 33.45 21.22 3.89

2018 638.74 85.35 20.96 22.64 1.43

表 9 2010—2018 年灌溉回归补给量变化情况

2

耕地面积/km

耕地面积 灌溉回归补给量 灌溉回归

年份 水田面积 旱地面积变

水田面积 旱地面积 合计 变化量/km 2 /亿 m 3 补给变化量/亿 m 3

变化量 化量

2010 5120.14 7829.47 12949.61 5.52

2018 10503.93 5383.79 6273.85 -1555.62 16777.78 3828.17 7.96 2.44

耕地(水田与旱地)面积变化对研究区灌溉回归补给量的影响。由表 9 与图 3 可知,2010—2018 年耕地

面积增加 3828.17 km ,其中水田面积增加 5383.79 km ,旱地转化为水田的面积为 3720.98 km ,灌溉

2

2

2

回归补给量增加 2.40 亿 m 。可见,虽旱地 2018 年的面积较 2010 年减少了-1555.62 km ,但水田面积

3

2

的大幅增加,使得灌溉回归补给量大幅增加,故在灌溉回归补给量的计算中,水田面积的变化是其

主要影响因素。

4 结论

本文基于三江平原典型区 1980—2018 年间的土地利用类型数据,利用动态度、分形理论与标准

差椭圆法分析了研究区该时间段内土地利用变化动态特征与时空迁移特征,并在此基础上探究了土

地利用变化对地下水位埋深与流域大气降水入渗补给量和灌溉回归补给量的影响,得出以下结论。

(1)1980—2018 年间研究区土地利用类型发生了较大的变化,其中水田、城镇用地与农村居民点

面积呈逐年增加的变化趋势,旱地面积与其他建设用地面积呈先减少后增加的变化趋势,林地、草

地与未利用土地面积呈逐年下降的变化趋势,水域面积呈先增加后减少的变化趋势。

(2)在土地利用动态方面,1980—2018 年间来水田与城镇用地的面积和周长存在显著线性相关关

系与分形特征。两种土地利用类型分形维数分布在 1.0 ~ 1.6 之间,均先增大后减少,稳定性指数由强

—弱—强。水田是研究区近 40 年来面积变化最大的土地利用类型,在 2018 年成为研究区内第一大用

地类型。城镇用地面积变化较小,2010 年后布局趋于合理化,扩建后形态趋于规则,城市化发展趋

于稳定。

(3)在土地利用时空迁移方面,近 40 年来水田与城镇用地重心发生迁移,且迁移方向主要为西南

—东北—西南,水田重心迁移幅度较小,均在整个研究区的中心移动;城镇用地重心迁移跨度较

大,重心自 2010 年起基本稳定,城市化进程以该中心向周围推进。

(4)土地利用类型的变化是影响研究区地下水位埋深与水均衡状态的主要原因之一。研究区地下

水位埋深由东北向西南方向逐渐增大,中部地区分布的大面积水田对地下水需求较大且该区域地势

较东北高,地下水补给恢复较慢,使地下水位埋深有不同程度的增大。此外,城市化发展对大气降

水入渗补给影响较小,但若城市不断扩张,将会对大气降水入渗补给产生较大的影响;水田面积的

变化是灌溉回归补给量变化的主要影响因素,2010—2018 年水田面积增加 5383.79 km ,灌溉回归补

2

给量增加 2.40 亿 m 。

3

— 904 —