Page 65 - 2023年第54卷第5期

P. 65

-

V f γ s γ m R 1?8 3?4

[

m

= 41 .5 S ( ) ] (21)

ω 90槡 v γ m d 90

8

为悬沙上限

90

式中:d 为悬沙上限粒径,取悬沙粒径级配曲线上纵坐标为 90%对应的粒径值,mm;ω 90

粒径沉速,取悬沙上限粒径泥沙对应的沉速,m?s。进而由式(21)推出挟沙力公式:

γ m V 4?3 d 90 7?24

S = 1 .04 - ( ) ( ) (22)

γ s γ m ω 90 R

众多学者基于理论和实践给出不少挟沙力公式,使水利从业者眼花缭乱。判断公式的优劣,除对

其计算结果的准确性做检验以外,还应从公式建立及细节处理的过程中分析问题,以便发现公式局限

性,综合评价公式适用性,提升河流动力学理论认识水平。因此,本文采用黄河实测资料对各家挟沙

力公式做科学检验,而后结合各公式推导过程对其中水力变量的处理及最终形式中系数、指数等方面

做出剖析与研究。

2 水流挟沙力公式检验

2.1 验证数据及判别指标 从 1957—1989年黄河干流、渭河支流、洛惠渠中收集接近冲淤平衡的

1115组实测水沙资料(其资料特征见表 1),对上述挟沙力公式开展验证计算。之所以验证数据可达上

千组,主要是由于冲积河流具有强烈的河床自动调整作用,水文实测的含沙量同冲淤平衡时的挟沙力

差距并不大。因此,对于挟沙力公式的检验资料,不必根据自己的标准进行人为 “甄别”,以便验证

结果客观公正。先通过图示法判断,再根据四种判别指标加以比较,最后又从理论上开展分析,综合

评价公式的精度与合理性。对于上述窦国仁、舒安平等公式,需用实测的能坡因子,但在河流测验资料

中,该部分数据较少且精度很差,若将其引入公式中,则会加大验证难度和计算误差,因此酌情舍去。

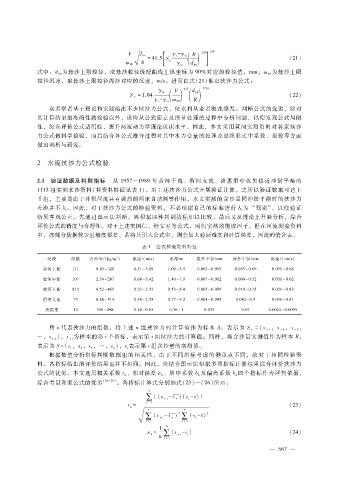

表 1 公式检验资料特征

3

河段 组数 含沙量?(kg?m ) 流速?(m?s) 水深?m 悬沙中径?mm 床沙中径?mm 沉速?(cm?s)

黄河上游 111 0.85~328 0.51~3.89 1.00~5.9 0.005~0.095 0.055~0.69 0.051~0.68

黄河中游 107 2.54~287 0.64~3.42 1.40~7.9 0.007~0.082 0.060~0.52 0.031~0.62

黄河下游 812 0.52~465 0.22~2.93 0.53~8.4 0.005~0.089 0.010~0.25 0.021~0.83

渭河支流 73 0.88~514 0.34~2.55 0.77~3.2 0.004~0.205 0.042~0.5 0.036~0.81

洛惠渠 12 330~898 0.54~0.85 0.36~1 0.035 0.07 0.0024~0.0095

用 n代表挟沙力的组数,将上述 n组挟沙力的计算值作为样本 A,表示为 S = (s ,s ,s ,

1 2 3

…,s ),s 为样本的第 i个指标,表示第 i组挟沙力的计算值;同样,将含沙量实测值作为样本 B,

n i

表示为 S = (s,s,s,…,s),s表示第 i组含沙量的实测值。

1 2 3 n i

根据数值分析指标判断数据组的相关性,由于不同指标考虑的侧重点不同,故对于相同检验资

料,各指标给出的评价结果也并不相同。因此,应结合图示法根据多项指标计算结果综合评价挟沙力

、集中系数 b及偏离系数 b四个指标作为评判依据,

公式的优劣。本文选用相关系数 r、相对误差 ε k k k

k

综合考量各家公式的优劣 [26 - 28] 。各指标计算式分别如式(23)—(26)所示:

n

∑ [(s - s)(s - 珋

s)]

i

i

i =1

r= (23)

k

n 2 n 2

∑

∑

s)

槡 (s - s) i =1 (s - 珋

i

i

i =1

1 n

= ∑ s - s (24)

ε k i i

n i =1

— 5 6 7 —