Page 57 - 2024年第55卷第6期

P. 57

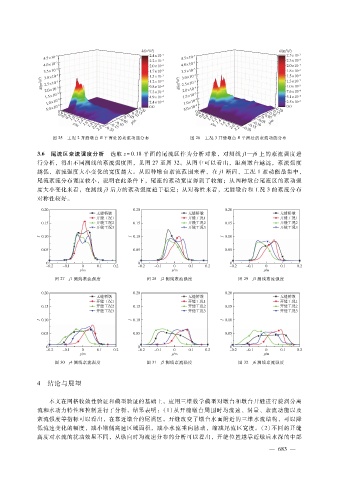

图 25 工况 2开缝墩台 B平面处的紊流动能分布 图 26 工况 3开缝墩台 B平面处的紊流动能分布

3.6 尾流区紊流强度分析 选取 z = 0.18平面的尾流区作为分析对象,对测线 j1—j6上的紊流强度进

行分析,得出不同测线的紊流强度图,见图 27至图 32。从图中可以看出,距离墩台越远,紊流强度

越低,紊流强度大小变化的宽度越大。从四种墩台紊流范围来看,在 j1断面,工况 1紊动能最集中,

尾流紊流分布宽度较小,说明在此条件下,尾流的紊动宽度得到了收缩;从四种墩台尾流区的紊动强

度大小变化来看,在测线 j3后方的紊动强度趋于稳定;从对称性来看,无缝墩台和工况 3的紊流分布

对称性较好。

图 27 j1测线紊流强度 图 28 j2测线紊流强度 图 29 j3测线紊流强度

图 30 j4测线紊流强度 图 31 j5测线紊流强度 图 32 j6测线紊流强度

4 结论与展望

本文在网格收敛性验证和模型验证的基础上,应用三维数学模型对墩台和墩台开缝进行旋涡分离

流和水动力特性和控制进行了分析,结果表明:( 1)从开缝墩台周围时均流速、涡量、紊流动能以及

紊流强度等指标可以看出,在靠近墩台的尾涡区,开缝改变了墩台水面附近的三维水流结构,可以降

低流速变化的幅度,减小墩侧高速区域面积,减小水流垂向脉动,缩减尾流区宽度。( 2)不同的开缝

高度对水流的扰动效果不同,从纵向时均流速分布的分析可以看出,开缝位置越靠近墩后水深的中部

— 6 8 3 —