Page 53 - 2024年第55卷第6期

P. 53

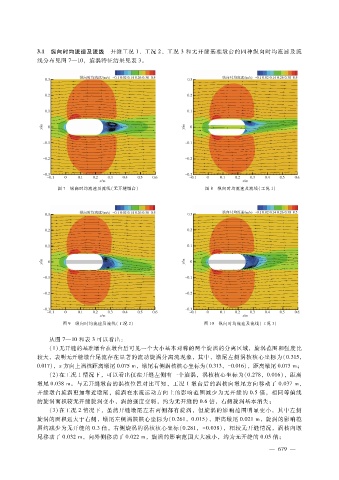

3.1 纵向时均流速及流线 开缝工况 1、工况 2、工况 3和无开缝基准墩台的四种纵向时均流速及流

线分布见图 7—10,旋涡特征结果见表 3。

图 7 纵向时均流速及流线(无开缝墩台) 图 8 纵向时均流速及流线(工况 1)

图 9 纵向时均流速及流线(工况 2) 图 10 纵向时均流速及流线(工况 3)

从图 7—10和表 3可以看出:

( 1)无开缝的基准墩台在墩台后可见一个大小基本对称的两个旋涡的分离区域,旋涡范围和强度比

较大,表明无开缝墩台尾流存在显著的流动旋涡分离流现象,其中,墩尾左侧涡核核心坐标为(0.315,

0.017),x方向上涡核距离墩尾 0.075m,墩尾右侧涡核核心坐标为(0.313,- 0.016),距离墩尾 0.073m;

(2)在工况 1情况下,可以看出仅在开缝左侧有一个旋涡,涡核核心坐标为(0.278,0.016),距离

墩尾 0.038m。与无开缝墩台的涡核位置对比可知,工况 1墩台后的涡核向墩尾方向移动了 0.037m,

开缝墩台旋涡更加靠近墩尾,旋涡在水流运动方向上的影响范围减少为无开缝的 0.5倍,相同等值线

的旋涡面积较无开缝旋涡变小,涡的强度变弱,约为无开缝的 0.6倍,右侧旋涡基本消失;

(3)在工况 2情况下,虽然开缝墩尾左右两侧都有旋涡,但旋涡的影响范围明显变小,其中左侧

旋涡的面积远大于右侧,墩尾左侧涡核核心坐标为( 0.261,0.015),距离墩尾 0.021m,旋涡的影响范

围约减少为无开缝的 0.3倍。右侧旋涡的涡核核心坐标(0.281,- 0.038 ),相较无开缝情况,涡核向墩

尾移动了 0.032m,向外侧移动了 0.022m,旋涡的影响范围大大减小,约为无开缝的 0.05倍;

— 6 7 9 —