Page 54 - 2024年第55卷第11期

P. 54

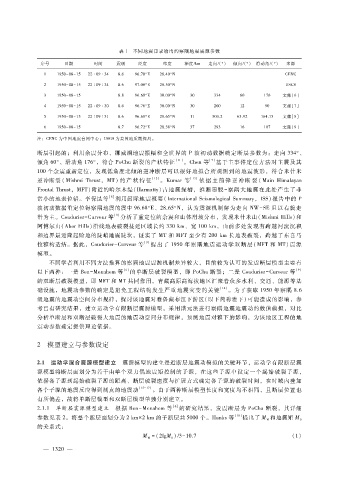

表 1 不同地震目录给出的察隅地震震源参数

序号 日期 时间 震级 经度 纬度 深度?km 走向?(°) 倾向?(°) 滑动角?(°) 来源

1 1950 - 08 - 15 22∶09∶34 8.6 96.70°E 28.40°N CENC

2 1950 - 08 - 15 22∶09∶34 8.6 97.00°E 28.50°N USGS

3 1950 - 08 - 15 8.8 96.68°E 30.00°N 30 334 60 176 文献[6]

4 1950 - 08 - 15 22∶09∶30 8.6 96.76°E 30.00°N 30 260 12 90 文献[7]

5 1950 - 08 - 15 22∶09∶31 8.6 96.68°E 28.65°N 11 303.2 63.92 164.15 文献[8]

6 1950 - 08 - 15 8.7 96.72°E 28.38°N 37 293 16 107 文献[9]

注:CENC为中国地震台网中心;USGS为美国地质勘探局。

断层引起的;利用余震分布、挪威湖地震振幅和全世界的 P波初动数据确定断层参数为:走向 334°、

倾角 60°、滑动角 176°,符合 PoChu断裂的产状特征 [11] 。Chen等 [7] 基于主事件定位方法对主震及其

100个余震重新定位,发现低角度北倾的逆冲断层可以很好地拟合所观测到的地震波形,符合米什米

逆冲断裂 ( MishmiThrust,MT)的 产 状 特 征 [12] 。Kumar等 [13] 依 据 主 前 锋 逆 冲 断 裂 (MainHimalayan

FrontalThrust ,MFT)附近的哈尔木缇(Harmutty)古地震探槽,推断墨脱 - 察隅大地震在此处产生了非

常小的地表位错。李保昆等 [8] 利用国际地震概要(InternationalSeismologicalSummary,ISS)报告中的 P

波初动数据重定位得察隅地震的震中 96.68°E、28.65°N,认为震源机制解为走向 NW- SE且以右旋走

滑为主。Coudurier - Curveur等 [9] 分析了重定位的余震和山体滑坡分布,发现米什米山(MishmiHills)和

阿博尔山( AborHills)沿线地表破裂蔓延区域长约 330km、宽 100km,山前多处发现有跨越河流沉积

和边界最近隆起阶地的陡峭地震陡坎,证实了 MT和 MFT至少有 200km长地表破裂,跨越了东喜马

拉雅构造结。据此,Coudurier - Curveur等 [9] 提出了 1950年察隅地震运动学双断层(MFT和 MT)震源

模型。

不同学者利用不同方法推算的察隅地震震源机制差异较大,目前较为认可的发震断层模型主要有

以下两种:一是 Ben - Menahem等 [6] 的单断层破裂模型,即 PoChu断裂;二是 Coudurier - Curveur等 [9]

的双断层破裂模型,即 MFT和 MT共同作用。青藏高原高海拔地区汇聚着众多水利、交通、能源等基

础设施,地震动参数的确定是避免工程结构发生严重地震灾变的关键 [14] 。为了获取 1950年察隅 8.6

级地震的地震动空间分布规律,探讨该地震对雅鲁藏布江下游区(以下简称雅下)可能造成的影响,参

考已有研究结果,建立运动学有限断层震源模型,采用谱元法进行察隅地震地震动的数值模拟,对比

分析单断层和双断层破裂大地震的地震动空间分布规律,预测地震对雅下的影响,为该地区工程的地

震动参数确定提供理论依据。

2 模型建立与参数设定

2.1 运动学混合震源模型建立 震源模型的建立是近断层地震动模拟的关键环节,运动学有限断层震

源模型将断层面划分为若干由单个双力偶地震矩控制的子源,在这些子源中设定一个起始破裂子源,

依据各子源到起始破裂子源的距离、断层破裂速度与扩展方式确定各子源的破裂时间,在时域内叠加

各个子源的地震反应得到测点的地震动 [15 - 17] 。由于两种断层模型长度和宽度均不相同,且断层位置也

有所偏差,故将单断层模型和双断层模型单独分别建立。

2.1.1 单断层震源模型建立 根据 Ben - Menahem等 [6] 的研究结果,发震断层为 PoChu断裂,其详细

参数见表 2。将整个断层面划分为 2km × 2km的子断层共 5000个。Hanks等 [18] 提出了 M 和地震矩 M

W 0

的关系式:

M = (2lgM )?3 - 10.7 (1)

W 0

2

— 1 3 0 —