Page 57 - 2024年第55卷第11期

P. 57

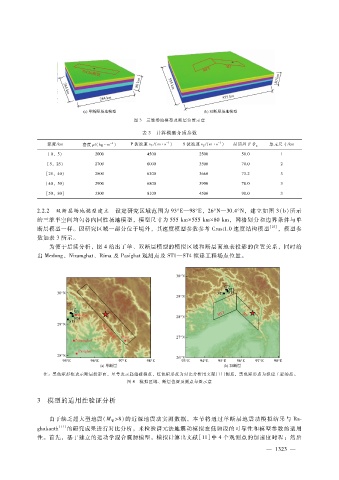

图 3 三维场地模型及断层位置示意

表 3 计算模型介质参数

- 1

- 1

- 3

深度?km 密度 ρ ?(kg·m ) P波波速 v P ?(m·s ) S波波速 v S ?(m·s ) 品质因子 Q μ 单元尺寸?km

[0,5) 2000 4500 2500 50.0 1

[5,25) 2700 6000 3500 70.0 2

[25,40) 2800 6300 3660 73.2 3

[40,50) 2900 6800 3900 78.0 3

[50,80] 3300 8100 4500 90.0 3

2.2.2 双断层场地模型建立 设定研究区域范围为 93°E—98°E,26°N—30.4°N,建立如图 3(b)所示

的三维半空间均匀各向同性场地模型,模型尺寸为 555km × 555km × 80km,网格划分和边界条件与单

断层模型一样。因研究区域一部分位于境外,其速度模型参数参考 Crust1.0速度结构模型 [25] ,模型参

数如表 3所示。

为便于后续分析,图 4给出了单、双断层模型的模拟区域和断层面地表投影的位置关系,同时给

出 Medong、Nizamghat、Rima及 Pasighat观测点及 ST1—ST4拟建工程场点位置。

注:黑色矩形框表示断层投影面,星号表示起始破裂点,红色矩形点为对比分析用文献[11]测点,黑色矩形点为拟建工程场点。

图 4 模拟区域、断层位置及测点布置示意

3 模型的适用性验证分析

由于缺乏超大型地震(M >8)的近源地震动实测数据,本节将通过单断层地震动模拟结果与 Ra

W

ghukanth [11] 的研究成果进行对比分析,来检验谱元法地震动模拟在低频段的可靠性和模型参数的适用

性。首先,基于建立的运动学混合震源模型,模拟计算出文献[ 11]中 4个观测点的加速度时程;然后

3

— 1 2 3 —