Page 59 - 2024年第55卷第11期

P. 59

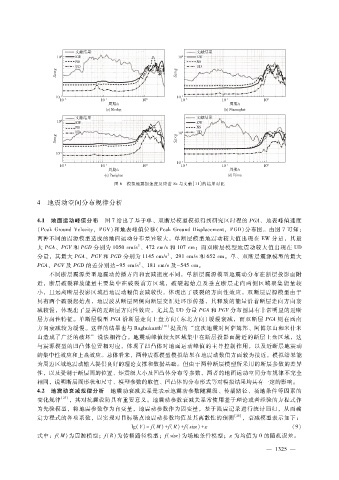

图 6 模拟地震加速度反应谱 Sa与文献[11]的结果对比

4 地震动空间分布规律分析

4.1 地面运动峰值分布 图 7给出了基于单、双断层模型模拟得到研究区时程的 PGA、地表峰值速度

(PeakGroundVelocity,PGV)和地表峰值位移(PeakGroundDisplacement,PGD)分布图。由图 7可知:

两种不同的震源模型造成的地面运动分布差异较大,单断层模型地震动较大值出现在 EW 分量,其最

2

大 PGA、PGV和 PGD分别为 1050cm?s、472cm?s和 107cm;而双断层模型地震动较大值出现在 UD

2

分量,其最大 PGA、PGV和 PGD分别为 1145cm?s、291cm?s和 652cm。单、双断层震源模型的最大

2

PGA、PGV及 PGD的差分别达- 95cm?s 、181cm?s及- 545cm 。

不同断层震源类型地震动传播方向和衰减速度不同,单断层震源模型地震动分布在断层投影面附

近,断层破裂释放能量主要集中在破裂前方区域,破裂起始点及垂直断层走向两侧区域聚集能量较

小,且远离断层投影区域后地震动幅值衰减较快,体现出了破裂的方向性效应。双断层震源模型由于

具有两个破裂起始点,地震波从断层两侧向断层交汇处环形传播,其释放的能量沿着断层走向方向衰

减较慢,体现出了显著的近断层方向性效应,尤其是 UD分量 PGA和 PGV分布图具有非常明显的近断

层方向性特征。单断层模型 PGA沿断层走向上盘方向(东北方向)缓慢衰减,而双断层 PGA则在西南

方向衰减较为缓慢。这样的结果也与 Raghukanth [11] 提及的 “这次地震对阿萨姆邦、阿博尔山和米什米

山造成了广泛的破坏” 说法相符合。地震动峰值较大区域集中在断层投影面附近的断层上盘区域,这

与震源模型的凹凸体位置相对应,体现了凹凸体对地面运动峰值的主导控制作用,以及近断层地震动

的集中性效应和上盘效应。总体看来,两种震源模型模拟结果在地震动数值方面较为接近,模拟结果能

为周边区域地震动输入提供良好的理论支撑和数据基础。但由于两种断层模型所采用的断层参数的差异

性,以及受制于断层面的位置、矩震级大小及凹凸体分布等参数,两者的地面运动空间分布规律不完全

相同,说明断层面形状和尺寸、模型参数的取值、凹凸体的分布形式等对模拟结果均具有一定的影响。

4.2 地震动衰减规律分析 地震动衰减关系是表示地震动参数随震级、传播路径、场地条件等因素的

变化规律 [27] ,其对抗震设防具有重要意义。地震动参数衰减关系常使用基于理论或者经验的方程式作

为先验模型,将地震参数作为自变量,地震动参数作为因变量,基于强震记录进行统计回归,从而确

定方程式的各项系数,以实现对目标场点地震动参数均值及其离散性的预测 [28] ,衰减模型表示如下:

lg(Y) =f(M) + f(R) + f(size) + ε (9)

式中:f(M)为震源模型;f(R)为传播路径模型;f(size)为场地条件模型;ε 为均值为 0的随机误差。

3

— 1 2 5 —