Page 97 - 2024年第55卷第12期

P. 97

境因子之间的关系。但是,由于自然条件下各种栖息地特征的非独立性,难以从中判断动物个体栖息

地偏好实际所依据的 “信号”,甚至不能区分动物的栖息地偏好究竟是 “选择优质栖息地” 还是 “躲

避劣质栖息地” 或兼而有之 [5] 。对这些相关性分析结果的直接应用,可能会导致对栖息地偏好正确性

和复杂性的高估 [6] 。同时,由于野生大鲵的野外遇见率低,通过调查大鲵丰度,进而建立其与栖息地

环境因子之间的关系也尚为困难。

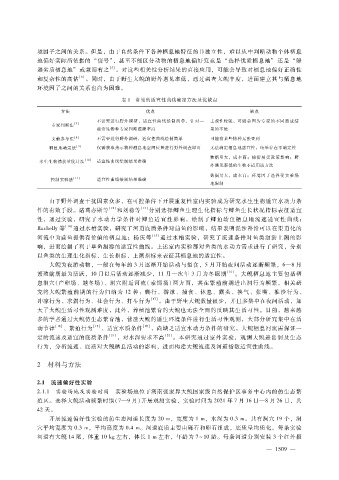

表 1 常见的适宜性曲线确定方法及优缺点

方法 优点 缺点

不需要进行野外调研,适宜性曲线绘制简单,针对一 主观性较强,可能会因为专家的不同造成结

专家判断法 [7]

些常见物种专家判断准确率高 果的不统一

文献参考法 [8] 不需要进行野外调研,适宜性曲线绘制简单 可能有某些物种无法查到

栖息地确定法 [9] 仅需获取指示物种栖息地空间位置进行野外调查即可 无法确定栖息地适宜性,结果存在不确定性

数据量大,成本高;捕捞易受政 策 影 响;野

水生生物捕获量统计法 [10] 适宜性曲线绘制结果准确

外遇见率低的生物不适用该方法

数据量大,成本高;环境因子选择受实验 场

控制实验法 [11] 适宜性曲线绘制结果准确

地限制

由于野外调查干扰因素众多,在可控条件下开展重复性室内实验成为研究水生生物适宜水动力条

件的有效手段。诸葛亦斯等 [12] 和刘稳等 [13] 分别选择鲫鱼生理生化指标与鲫鱼生长状况指标表征适宜

性,通过实验,研究了水动力学条件对鲫鱼适宜性影响,绘制了鲫鱼幼鱼 栖息 地流 速适 宜性曲线;

Rachelly等 [14] 通过水槽实验,研究了河道底质条件对茴鱼的影响,结果表明泥沙补给可以在渠道化的

河流中为茴鱼提供有价值的栖息地;杨庆等 [15] 通过水槽实验,研究了流速条件对鱼类洄游上溯的影

响,进而绘制了利于草鱼洄游的适宜性曲线。上述室内实验都对鱼类的水动力需求进行了研究,分别

以鱼类的生理生化指标、生长指标、上溯指标来表征其栖息地的适宜性。

大鲵为夜游动物,一般在每年的 3月逐渐开始活动与摄食,5月开始夜间活动逐渐频繁,6—8月

繁殖前期最为活跃,10月以后活动逐渐减少,11月—次年 3月为冬眠期 [16] 。大鲵栖息地主要包括栖

息洞穴(产卵场、越冬场)、洞穴附近河流(索饵场)两方面,其在繁殖前期进出洞行为频繁,相关研

究将大鲵繁殖前期的行为归纳为 12种:爬行、游泳、捕食、休息、露头、换气、张嘴、推沙行为、

冲凉行为、求偶行为、社会行为、打斗行为 [17] 。由于野生大鲵数量极少,并且多集中在夜间活动,加

大了大鲵生活习性观测难度,此外,养殖池繁育的大鲵也无法全面的反映其生活习性。目前,越来越

多的学者通过大鲵仿生态繁育池,营造大鲵的适生环境条件进行生活习性观测,大部分研究集中在活

动节律 [18] 、繁殖行为 [19] 、适宜水质条件 [20] ,尚缺乏适宜水动力条件的研究。大鲵栖息河流需保证一

定的流速及适宜的底质条件 [21] ,对水深要求不高 [22] 。本研究通过室外实验,观测大鲵进出洞及生态

行为,分析流速、底质对大鲵栖息活动的影响,进而构建大鲵流速及河道指数适宜性曲线。

2 材料与方法

2.1 流速偏好性实验

2.1.1 实验场地及实验时间 实验场地位于湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心内的仿生态繁

殖区。选择大鲵活动频繁时期( 7—9月)开展观测实验,实验时间为 2021年 7月 16日—8月 26日,共

42天。

开展流速偏好性实验的仿生态河道长度为 20m,宽度为 1m,水深为 0.3m。共有洞穴 19个,洞

穴平均宽度为 0.3m,平均高度为 0.4m。河道底质主要由砾石和卵石组成,底质呈均质化。每条实验

河道有大鲵 14尾,体重 10kg左右,体长 1m左右,年龄为 7~10龄。每条河道分别安装 3个红外摄

5

— 1 0 9 —