Page 99 - 2024年第55卷第12期

P. 99

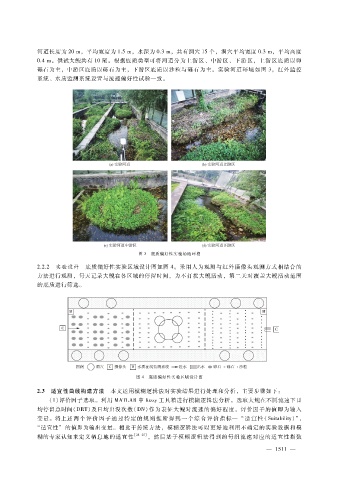

河道长度为 20m,平均宽度为 1.5m,水深为 0.3m,共有洞穴 15个,洞穴平均宽度 0.3m,平均高度

0.4m。供试大鲵共有 10尾。根据底质类型可将河道分为上游区、中游区、下游区,上游区底质以卵

砾石为主,中游区底质以砾石为主,下游区底质以沙粒与砾石为主。实验河道环境如图 3,红外监控

系统、水质监测系统设置与流速偏好性试验一致。

图 3 底质偏好性实验场地环境

2.2.2 实验设计 底质偏好性实验区域设计图如图 4。采用人为观测与红外摄像头观测方式相结合的

方法进行观测,每天记录大鲵在各区域的停留时间,为不打扰大鲵活动,第二天对覆盖大鲵活动范围

的底质进行筛选。

图 4 底质偏好性实验区域设计图

2.3 适宜性曲线构建方法 本文运用模糊逻辑法对实验结果进行处理和分析,主要步骤如下:

( 1)评价因子选取。利用 MATLAB中 fuzzy工具箱进行模糊逻辑法分析。选取大鲵在不同流速下日

均停留总时间(DRT)及日均出没次数(DN)作为表征大鲵对流速的偏好程度,评价因子的值即为输入

变量。将上述 两个 评价因 子通 过特 定的规 则推 断 得到一 个综 合评 价指 标— “适 宜 性 (Suitability)”,

“适宜性” 的值即为输出变量。相比于传统方法,模糊逻辑法可以更好地利用不确定的实验数据和模

糊的专家认知来定义栖息地的适宜性 [24 - 25] ,然后基于模糊逻辑法得到的每组流速对应的适宜性指数

5

— 1 1 1 —