Page 50 - 水利学报2021年第52卷第5期

P. 50

合考虑保护区地形、地理位置、保护对象重要性和单位分洪淹没损失等因素,经分析,可纳为单退

圩管理的千亩堤有 84 座,新增分蓄洪量 10.7 亿 m ;万亩堤 27 座,新增分蓄洪量 24.7 亿 m ,以上合计

3

3

新增分蓄洪量 35.4 亿 m 。

3

在考虑新增单退圩的条件下,运用方案上采取“先小后大,先近后远;有保有弃,科学有序”的

原则。经科学论证后,万亩以下运用水位仍为 20.5 m,将 1 ~ 3 万亩堤由 21.68 m 调为 22.00 m,3 ~ 5

万亩堤设为 22.5 m,将现 4 个蓄滞洪区运用方案由 22.5 m 调整到 23.0 m 左右 [23] ,实现不同量级的洪水

采用不同运用方案;在建设上,1998 年洪水之后仅有不到 10%的单退圩开展了除险加固,应尽快加

固堤质,确保分洪水位以下不溃决,对于堤两侧因历史原因建房住人的,如确无法迁移,可参照蓄

滞洪区修筑一定的安全区(台);在区域分布上,应考虑各县承受能力的均衡性,优化单退圩数量;

在管理上,由于单退圩内种养面积大,行洪损失非常大,在历年运行中并没有严格按运用条件执

行,容易给滨湖百姓造成达到条件可不行洪的错觉,后续需要明确管理机构和严格的分洪配套管理

制度;在非工程措施上,应编制分洪运用预案,强调防洪宣传、避洪管理、抢险与救灾和恢复生

产,例如分洪运用预案中,可结合不同圩堤农作物成熟期适当错开分洪。

此外,1998 年规划单双退圩时,主要根据为前述中发[1998]15 号文件的精神,从当年决口的江

河干堤外滩地民垸以及湖区内的民垸、行洪垸堤选定,没有进行充分的科学论证,未考虑城市发

展、区域均衡、分洪效果、交通电力通信影响等因素,在实践中带来较多的问题。例如:调查发现

有 21 座单双退圩堤因经济社会发展和城镇化建设,用途已发生实质性改变,难以承担分洪功能;都

昌县设有 64 座单退圩,占全省总数的三分之一、分洪量的四分之一,本次全部运用后仅剩 1 座重点

堤防,全县几无险可守,滨湖公路中断,淹没损失极大;九江市八里湖等城市内湖单退圩,由于汛

期水位较高,分洪作用并不大;此外,本次洪水鄱阳县问桂道圩、中洲圩两座非单退万亩堤先后决

口,也有些单退圩由于堤身质量较好,若非强令进洪,已具备抗洪不溃的能力。以上问题均表明,

有必要顺应经济社会发展需要,建立进入和退出机制,对已有单退圩的空间布设进行科学优化。

3.3 洪能蓄得进,涝能排得出 鄱阳湖流域 4—6 月主汛期多年平均降雨占全年 46%,强降雨非常集

中,湖水位受五河来水和长江的双重影响,大水年上涨之势一旦形成后,涨速迅猛,例如 1998 年各

站水位从超警戒到破纪录为两周,2020 年仅有一周左右,此后均持续高水位。为了快速减缓或降低

湖水位,单退圩启用后迅速进洪才能达到最佳效果。鄱阳湖万亩以下单退圩多采用人工扒口或进洪

堰方式;万亩以上普遍采用进洪闸和滚水坝结合方式,堰顶高程即分洪水位 21.68 m,闸宽 200 m。

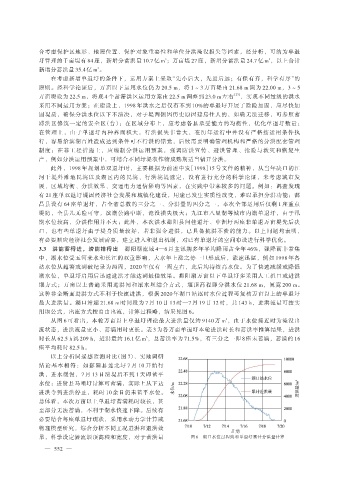

这种非全断面进洪方式不利于快速进洪,根据 2020 年湖口站逐时水位过程可复核万亩以上的单退圩

最大进洪量。湖口站超 21.68 m 时间段为 7 月 10 日 13 时—7 月 19 日 12 时,共 143 h,进洪流量可按实

用堰公式,出流方式按自由出流,计算过程略,结果见图 6。

从图 6 可看出,本轮万亩以上单退圩理论最大进洪量仅约 9140 万 m ,由于水位接近时为淹没出

3

流状态,进洪流量更小、蓄满用时更长。表 3 为各万亩单退圩本轮进洪时长和蓄洪率推算结果,进洪

3

时长从 62.5 h 到 209 h,进洪量约 16.1 亿 m ,总蓄洪率为 71.5%,有三分之一即 8 座未蓄满,蓄满的 16

座平均耗时 82.5 h。

以上分析同遥感监测对比(图 7)、实地调研

结论基本相符:如鄱阳县莲北圩 7 月 10 开始行

洪,进水缓慢,7 月 13 日溃堤后不到 1 天即蓄平

水位;进贤县马咀圩计算可蓄满,实际上从下达

进洪令到进洪停止,耗时 10 余日仍未蓄平水位。

总体看,本次万亩以上单退圩蓄满耗时较长,甚

至部分无法蓄满,不利于湖水快速下降。后续有

必要结合每座单退圩现状,采用水动力学计算或

物理模型研究,综合分析不同工况进洪和退洪效

日期

果,科学设定溢流堰顶高程和宽度,对于蓄洪量 图 6 湖口水位过程线和单退圩累计分洪量计算

— 552 —