Page 13 - 水利学报2021年第52卷第11期

P. 13

对混凝土破坏时的表面裂纹形式进行了研究,并利用 CT 扫描技术对试样内部的裂纹进行了三维分

[9]

析。雷冬等 采用 DIC 技术进行了混凝土材料表面损伤应变场的测量。文献 [10-11] 采用声发射技术

对荷载作用下的混凝土损伤进行了监测,研究发现声发射现象的产生行为与混凝土内部的损伤密切

相关。胡少伟等 [12] 研究了混凝土断裂过程中的声发射特性,发现声发射参量可以较好的表征混凝土

裂纹的起裂时刻。赖于树等 [13] 探讨了声发射参数与混凝土破坏过程各阶段的对应关系,研究表明混

凝土材料的破坏不是瞬间完成的,而是由于其内部微细裂纹的演化形成更大的宏观裂缝导致的。李

杰等 [14] 研究了混凝土破裂过程中伴随的声发射现象,通过建立混凝土破裂过程中内部结构状态变化

(损伤演化)和声发射特征的对应关系,证明了声发射过程包含着材料临界断裂的突变信息。以上研

究表明,这些技术是研究混凝土破裂过程的有效手段。但是 CT 试验主要通过图像分割方法提取裂纹

或孔隙,对裂纹或孔隙的统计只是不同层位 CT 图像或剖面图像,不能全面反映裂隙在空间的分布状

态,且受扫描断面和扫描次数的影响,试验结果较为离散。DIC 技术主要关注于试件表面变形前后的

散斑图像,而对其内部变形特征无法捕捉,不能全面反映试件变形特征。声发射过程中会伴随较强

的杂质噪音干扰,其结果受去噪处理方法的影响较大,且难以将细观破坏定量化。随着计算机技术

的高速发展,以实验结果为基础,立足于对混凝土细观结构的认识,学者们提出了许多研究混凝土

破坏的细观力学数值模型和方法 [15-17] 。这些模型假定混凝土是砂浆基质、骨料和两者之间的过渡区组

成三相复合材料,用材料细观层次上的本构关系来模拟复杂的宏观断裂过程,其优势在于可以借助

细观有限元模型进行损伤破坏的追踪模拟。特别对于混凝土拉伸试验,实际操作中受拉试验较难完

成,整个试验过程耗时长,加载控制不容易掌握,且试验成功率低,这时用数值模拟方法研究混凝

土单轴拉伸可以弥补试验的欠缺。

材料的损伤破坏是一个连续过程,在此过程中各个阶段是如何过渡和转变的,试件在单轴拉伸破

[1]

坏过程中,全过程应力-应变曲线上对应于出现宏观裂纹的位置往往滞后于峰值点 。李兆霞 [18] 认为从

材料应力-应变曲线上的失稳点(峰值点)到宏观裂纹出现的这一阶段是材料性能研究中损伤力学到断裂

力学的过渡阶段(即损伤之末,断裂前兆)。如果把出现宏观裂纹的状态假设为临界状态,标志着材料

从均匀损伤向局部破坏转变,那么如何确定相应于临界状态点的损伤阈值,吕从聪 [19] 根据损伤演化曲

线的发展形态,将损伤值 0.8 作为宏观裂缝出现的损伤阈值,王高辉 [20] 则将损伤阈值选取为 0.75。

然而这些还只是处于定性说明阶段,缺乏定量分析。此外,已有的研究表明,不管是实际混凝

土的开裂过程还是混凝土损伤开裂的细观数值模拟结果,裂纹的发展变化都没有明显的数学规律,

传统的分析方法难以描述 [16] 。因此,本文在细观层次上引入分形理论和方法研究混凝土损伤演化规

律和裂纹扩展过程。

2 研究方法

2.1 盒维数 分形是由法国数学家 Mandelbrot 提出的一门数学科学 [21] ,是专门研究不规则问题的有

效方法。该数学分支创立于 1970 年代,以自然界不规则以及杂乱无章现象为研究对象,产生后很快

被用于材料微细观结构及其受力变形特性研究 [22-24] 。分形维数是传统维数(整数维)概念的推广,是一

种度量自然界中复杂形态的新方法。目前分形维数的计算有多种方法,其中盒维数是一种有效的计

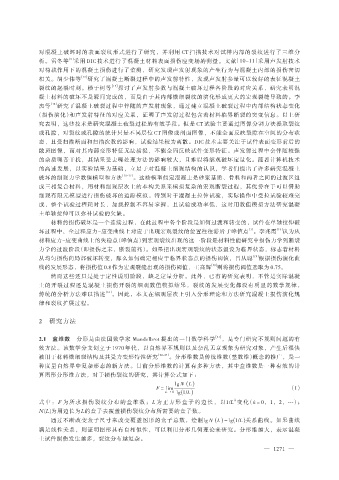

算图形分形维方法,对于损伤裂纹的研究,其计算公式如下:

lg N ( )

L

F = lim (1)

L → 0 lg(1/L )

k

式 中 : F 为 所 求 损 伤 裂 纹 分 布 的 盒 维 数 ; L 为 正 方 形 盒 子 的 边 长 , 以1/L 变 化(k = 0,1,2,⋯);

N(L)为用边长为L的盒子去覆盖损伤裂纹分布所需要的盒子数。

L

通过不断改变盒子尺寸来改变覆盖图形的盒子总数,绘制lg N ( ) - lg(1/L )关系曲线。如果曲线

满足线性关系,则证明图形具有自相似性,可以利用分形几何理论来研究。分形维越大,表示混凝

土试件损伤发生越多,裂纹分布越复杂。

— 1271 —