Page 50 - 2022年第53卷第12期

P. 50

与除害的相互关系。他的基本思想是:

第一,借黄行运,势不得已。他说:“自永乐以后,由淮及徐,借黄资运,欲不与之争得乎?” 这

是运河水资源匮缺的自然条件所决定的。

第二,借黄行运,必受其害。徐邳河段既然河漕合一,黄病即漕害,漕运不可避免受黄河牵制。

他说:“资黄济漕而欲黄不为害,即神禹复生未有完策。” [31]60

第三,治黄即治漕,一举而二利。他认为,既然借黄行运是势在必行,漕受黄害又势不可免,那

么治漕就必治黄,而治黄也即治漕。他说:“以治河之工而收治漕之利,漕不可以一岁不通,则河不

可以一岁不治,一举两得,乃所以为善也。” [26]75

因此,潘季驯认为应当把治河与治漕统一起来,以治黄之工,兼收治漕之利。在处理河漕关系

上,体现了潘季驯对因果关系的本质认识和兴利与除害统筹兼顾的思想。这就是全局观和大局观。在

处理黄河与淮河关系上,同样体现了潘季驯的全局观和大局观。

(3)工程措施的全面规划。潘季驯治理黄、淮下游的全面规划思想,还表现在具体工程措施的全

面规划布置上。他的工程规划,又以对各段河道的主要问题的具体深入了解为基础。 《两河经略疏》

就是潘季驯治理黄、淮下游的全面规划报告。各段河道的工程和布置均在 “疏” 中有清晰的说明。潘

季驯下属的一位河官佘毅中曾作过言简意明的概括:“尽塞诸决,则水力合矣;宽筑堤坊(防),则衡

(冲)决杜矣;多设减坝,则遥堤固矣;并堤归仁,则黄不及泗矣;筑高堰复闸坝,则淮不东注矣;堤

柳浦,缮西桥,则黄不南浸矣;修宝应之堤,浚扬仪之浅,则湖捍而渠通矣。” [32]138

潘季驯治理黄、淮、运工程的总体规划充分表明,北至临清、南至瓜仪,延袤两千里范围内的河

流湖泊的种种问题,他都一目了然,统一纳入了他考虑的范围。每一个重要问题,他都确定了相应的

解决办法。这是一份极不简单的跨流域水利工程规划报告。

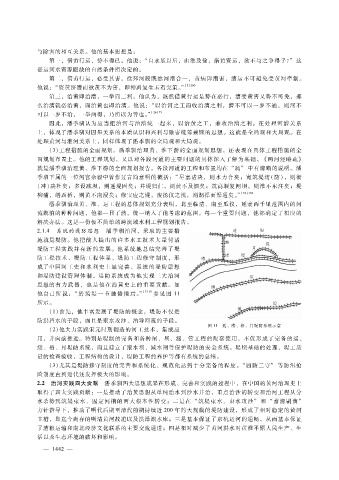

2.1.4 系统的堤防思想 潘季驯治河,采取的主要措

施就是堤防。他把前人提出的许多水工技术大量付诸

堤防工程实践并有新的发展。他系统地总结完善了堤

防工程技术、堤防工程体系、堤防工程修 守制度,形

成了中国河工史和水利史上最完善、系统的堤防思想

和堤防建设管理体制。堤防系统成为他实现三大治河

思想的有力武器,也是他在治黄史上的重要贡献。如

他自己 所 说:“於 筑 堤 一 节 独 焉。” [33]8 参 见 图 11

所示。

( 1)首先,他丰富发展了堤防的概念,堤防不仅是

防洪挡水的手段,而且是束水攻沙、治导河流的手段。

图 11 遥、缕、格、月堤防系统示意

( 2)他大力实践宋元时期创造的河工技术,集成应

用,并向前推进。特别是堤制的完备和各种闸、坝、涵、管工程的配套使用,不仅形成了完备的遥、

缕、格、月堤防系统,而且建立了滚水坝、减水闸等保护堤防的安全系统。堤坝基础的处理,堤工质

量的检查验收,工程结构的设计,堤防工程的养护等都有系统的总结。

( 3)尤其是堤防修守制度的完善和系统化、规范化达到十分完备的程度。“四防二守” 等防汛抢

险制度直到近代还发挥极大的影响。

2.2 治河实践四大贡献 潘季驯四大思想成果在形成、完善和实践的过程中,在中国的黄河治理史上

取得了四大实践贡献:一是推动了治黄思想从单纯治水到沙水并治,重点治沙的转变和治河工程从分

水杀势到筑堤束水、固定河槽的两大根本性转变;二是在 “筑堤束水、束水攻沙” 和 “蓄清刷黄”

方针指导下,推动了明代后期至清代前期持续近 200年的大规模的堤防建设,形成了相对稳定的黄河

主槽,即迄今尚存的明清黄河故道以及洪泽湖水库;三是基本保证了京杭运河的通畅,从而基本保证

了漕粮运输和南北经济文化联系的主要交流通道;四是相对减少了黄河洪水对黄淮平原人民生产、生

活以及生态环境的破坏和影响。

— 1 4 2 —

4