Page 47 - 2022年第53卷第12期

P. 47

水超过缕堤内河床的容蓄能力时,洪水就会漫过缕堤,缕堤就会决口或崩塌,黄河就会漫流甚至改

道。又造成泥沙四处淤塞、堵塞河道。这里暴露了 “防洪” 与 “攻沙” 的矛盾,即既要达到 “束水

攻沙” 的效果,又要能够防御超限洪水对缕堤的破坏,也不影响河床的稳定和束水攻沙的效果。于

是,潘季驯提出了 “重门待暴” 的双重堤防思想,即在缕堤之外适当距离再增筑一道堤距较远的 “遥

堤”,左右岸两道遥堤之间的广阔滩区则可以防御超限洪水的破坏,即便缕堤有所损坏,水退自然归

槽。他概括遥缕二堤各自的功能是:“遥堤约拦水势,取其易守也;…… 缕 堤拘 束河 流,取 其冲刷

也。” [25]376 这样,既可达到 “束水攻沙” 目的,又能解决 “攻沙” 与防洪的矛盾。实践的结果,由于

缕堤易于损坏,潘季驯后来更加倚重遥堤。“束水攻沙” 思想的发展更趋向于以固定河床为重点。潘

季驯总结自己治河思想时说:“治河之法,别无奇谋秘计,全在束水归漕。……束水之法,亦无奇谋

秘计,惟在坚筑堤防。……故堤固则水不泛滥而自然归漕,归漕则水不上溢而自然下刷,沙之所以

涤,渠之所以深,河之可以导而入海,皆相因而至矣。” [19]23 - 24

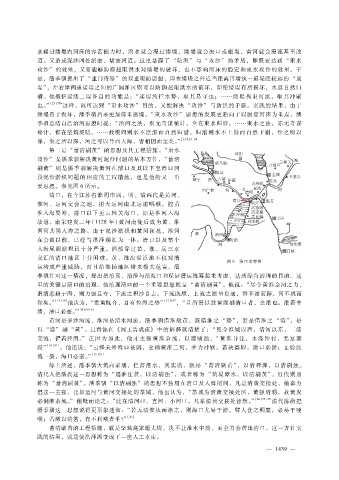

第二是 “蓄清刷黄” 的思想及其工程措施。“束水

攻沙” 是潘季驯解决黄河泥沙问题的基本方针,“蓄清

刷黄” 则是潘季驯解决黄河在清口及其以下至海口河

段泥沙淤积问题的相应的工程措施,也是他的又一重

要思想。参见图 6所示。

清口,在今江苏省淮阴市西,明、清两代是黄河、

淮河、运河交会之地,扼大运河南北运道 咽喉,控黄

淮入海要冲。清口以下至云梯关海口,原是淮河入海

故道,南宋建炎二年( 1128年)黄河南徙后成为黄、淮

两河共同入海之路。由于泥沙淤积和黄河顶托,淮河

在会黄以前,已经与洪泽湖汇为一体。清口以及整个

入海尾阔淤积已十分严重,漕船穿过黄、淮、运三水

交汇的清口地区十分困难。黄、淮决溢泛滥不仅对漕

图 6 清口形势图

运构成严重威胁,而且给淮扬地区带来极大危害。潘

季驯针对这一情况,提出把治黄、治淮与治海口和保证漕运统筹起来考虑,达到综合治理的目的。这

里的关键是清口的治理。他治理清口的一个重要思想就是 “蓄清刷黄”。他说:“尽令黄淮全河之力,

涓滴悉趋于海,则力强且专,下流之积沙自去。下流既顺,上流之淤垫自通,海不浚而辟,河不挑而

深矣。” [13]167 他认为,“淮黄既合,自有控海之势” [13]167 ,“且所借以敌黄而刷清口者,全淮也。淮若中

溃,清口必塞。” [24]60 - 61

黄河是多沙河流,淮河是清水河流。潘季驯借淮敌黄,既借淮之 “势”,更是借淮之 “清”,是

以 “清” 刷 “黄”。且看他在 《河工告成疏》 中的解释就清楚了:“见今淮城以西,清河以东,二渎

交流,俨若泾渭。” 正 因 为 如 此,他 才 主 张 黄 淮 合 流,以 清 刷 浊,“黄 淮 并 注,水 涤 沙 行,无 复 壅

滞” [16]211 。他还说:“云梯关外海口甚阔,全赖黄淮二河,并力冲刷。若决高堰,清口必淤;止馀浊

流一股,海口必塞。” [16]211

综上所述,潘季驯大筑高家堰,拦蓄淮水,其实质,就是 “蓄清刷黄”,以清释浑,以清刷浊。

清代人把潘氏这一思想称为 “逼淮注黄,以清刷浊”,或者称为 “筑堤障水,以清刷黄”。近代则通

称为 “蓄清刷黄”。潘季驯 “以清刷浊” 的思想不独用在清口及入海尾闾,凡是清黄交接处,他都力

倡这一主张,比如运河与黄河交接处的茶城,他也认为,“茶城为清黄交接处所,黄强清弱,故黄发

必倒灌茶城。” 他概而论之:“此在清河口、直河、小河口,凡系清黄交接处皆然。” [26]77 - 78 清代陈潢把

潘季驯这一思想说得更形象透彻:“若无清淮从而涤之,则海口尤易于淤。譬人食之稠糜,必易于哽

喉;若鮄以清茗,有不利喉者乎?” [27]

蓄清刷黄的工程措施,就是坚筑高家堰大堤,决不让淮水中溃,而全力会黄出清口。这一方针实

践的结果,就是使洪泽湖变成了一座人工水库。

4

— 1 3 9 —