Page 71 - 2023年第54卷第5期

P. 71

m

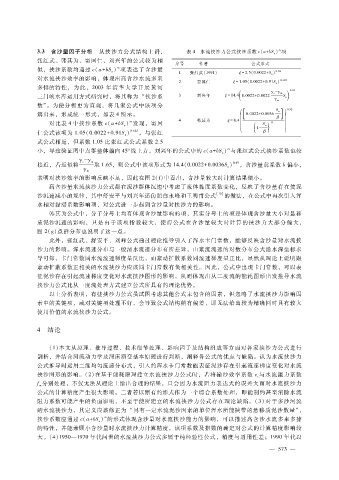

3.3 含沙量因子分析 从挟沙力公式结构上讲, 表 4 水流挟沙力公式挟沙系数 c(a + bS) 项

v

张红武、韩其为、窦国仁、刘兴年的公式较为相

序号 作者 公式形式

m

似,挟沙系数均通过 c(a + bS) 项表达了含沙量 1 张红武(1991) ξ = 2 .5(0.0022 + S v ) 0.62

v

对水流挟沙效率的影响,体现出高含沙水流多来

2 窦国仁 ξ = 1.05(0.0022 + 0.91S v ) 0.625

多排的特性,为 此,2003年 清 华 大 学 开 展 黄 河 - 0.69

(

三门峡水库运用方式研究时,将其称为 “挟沙系 3 刘兴年 ξ = 14 .4 0 .0022 + 0.0022 γ s γ m S v)

γ m

数”。为使分析更为直观,将几家公式中该项分

[ S v ] 0.92

解出来,形成统一形式,如表 4所示。 0.0022 + 0.0036 β

4 韩其为 ξ = 8 .4

m

对比表 4中挟沙系数 c(a + bS) 发现,窦国 S v 8

v ( )

1 -

仁公式该项为 1.05(0.0022 + 0.91S) 0.625 ,与张红 β

v

武公式相近,但系数 1.05比张红武公式系数 2.5

m

小,导致验证图中点群整体偏向 45°线上方。刘兴年的公式中的 c(a + bS) 与张红武公式挟沙系数也较

v

-

γ s γ m 0.69

接近,若近似将 取 1.65,则公式中该项形式为 14.4(0.0022 + 0.0036S) ,含沙量前系数 b偏小,

v

γ m

表明对挟沙效率的影响反映不足,因此在图 2(f)中看出,含沙量较大时计算结果偏小。

高含沙量水流挟沙力公式都在泥沙群体沉速中考虑了流体黏度系数变化,反映了含沙量存在使泥

沙沉速减小的规律,其中舒安平与刘兴年还仿照白永峰和王明甫公式 [10] 的做法,在公式中再次引入浑

水相对黏滞系数影响项,对公式进一步起到含沙量对挟沙力的影响。

韩其为公式中,分子分母上均有体现含沙量影响的项,其实分母上的项是体现含沙量大小对悬移

质泥沙沉速的影响,只是由于该项指数较大,使得公式在含沙量较大时计算的挟沙力 大部 分偏大,

图 2(g)点群分布也说明了这一点。

此外,张红武、舒安平、刘峰公式通过理论推导引入了浑水卡门常数,能够反映含沙量对水流挟

沙力的影响。浑水流速分布与一般清水流速分布有所差异,由紊流流速的对数分布公式沿水深坐标求

导可知,卡门常数同水流流速梯度呈反比,而紊动扩散系数同流速梯度呈正比,显然从理论上说明跟

紊动扩散系数正相关的水流挟沙力应该同卡门常数有负相关性。因此,公式中出现卡门常数,可以表

征泥沙存在引起流速梯度变化对水流挟沙图形的影响,从而体现出从二度流的能耗图形出发推导水流

挟沙力公式比从一度流处理方式建立公式所具有的理论优势。

以上分析表明,有些挟沙力公式虽试图考虑其他公式未包含的因素,但忽略了水流挟沙力影响因

素中的关键项,或对关键项处理不好,会导致公式结构稍有偏差,即无法给出较为精确同时具有较大

使用价值的水流挟沙力公式。

4 结论

(1)本文从原理、推导过程、技术细节处理、影响因子及结构组成等方面对各家挟沙力公式进行

剖析,并结合河流动力学及河床演变基本原理进行判断,阐释各公式的优点与缺陷。认为水流挟沙力

公式推导时运用二维均匀流速分布式,引入的浑水卡门常数能表征泥沙存在引起流速梯度变化对水流

挟沙图形的影响。( 2)在基于能耗原理建立水流挟沙力公式时,若将输沙效率系数 e与水流阻力系数

s

f分别处理,不仅无法从理论上给出合理的结果,且会因为水流阻力表达式的误差大而对水流挟沙力

m

公式的计算精度产生很大影响。二者若以原有的形式作为一个综合系数处理,即能制约甚至消除水流

阻力系数可能产生的负面影响,不至于使所建立的水流挟沙力公式存在理论缺陷。(3)对于多沙河流

的水流挟沙力,其定义应该修正为 “具有一定水流泥沙因素的单位浑水所能挟带的悬移质泥沙数量”,

m

挟沙系数应通过 c(a + bS) 的形式体现含沙量对水流挟沙能力的影响,可以描述高含沙水流多来多排

v

的特性,并能兼顾小含沙量时水流挟沙力计算精度,该项系数及指数的确定对公式的计算精度影响较

大。( 4)1950—1970年代问世的水流挟沙力公式多属于纯经验性公式,精度与通用性差;1990年代以

— 5 7 3 —