Page 128 - 2022年第53卷第12期

P. 128

{ = KΔ t = KΔ t (60)

1

2

β w

;β a

2

2

Δ z

Δ z

g =u( ι + 1,τ ) - 2u( ι ,τ ) + u( ι - 1,τ );f =u( ι + 1,τ ) - 2u( ι ,τ ) + u( ι - 1,τ )

1(w) w w w 1(a) a a a

在具体计算过程中,初始条件和边界条件与解析解一致,同式( 34)。由此得到的有限差分解可与

3.2节所推得的解析解进行对比分析。

4 算例、验证与讨论

4.1 算例 为验证 3.4节所推得非饱和土一维固结解析解的有效性,针对一单面的透水透气土层算

例,将本文解析解、文献[6]解析解与有限差分解进行对比分析。算例工况如下:取厚度为 10m的土

层(沿水平方向向无穷远处延伸),不计土层自重,其上覆均布荷载为 q = 100kPa ,底部为不透水不透

气面,而其顶面可透水透气,固结过程中饱和度的变化范围取 S= 0.45~0.95,该范围内的饱和度微区

r

间段数 l = 100 。固结性状分析中所用土的力学和水力特性参数如表 1—2所示(计算参数的设定参考了

文献[ 6,21,23 - 24,26 - 28])。

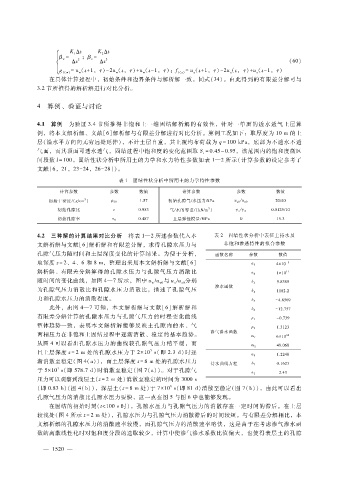

表 1 固结性状分析中所用土的力学特性参数

计算参数 参数 数值 计算参数 参数 数值

3

初始干密度?(g?cm ) ρ d0 1.57 初始孔隙气?水压力?kPa u a0 ?u w0 20?40

3

初始孔隙比 e 0.953 气?水的容重?(kN?m ) γ a ? γ w 0.0125?10

初始孔隙率 n 0 0.487 土层弹性模量?MPa D 15.3

4.2 三种解的计算结果对比分析 将表 1—2所述参数代入本 表 2 固结性状分析中表征土持水及

文解析解与文献[ 6]解析解和有限差分解,求得孔隙水压力与 非饱和渗透特性的拟合参数

孔隙气压力随时间和土层深度变化的计算结果。为便于分析, 函数名称 参数 数值

取深度 z = 2 、4、6和 8m,整理出采用本文解析解与文献[6] a 3 4 × 10 - 5

解析解、有限差分解算得的孔隙水压力与孔隙气压力消散比 a 4 1 × 10 11

随时间的变化曲线,如图 4—7所示,图中 u?u 与 u?u 分别 b 3 9.8385

w

w0

a0

a

渗水函数

为孔隙气压力消散比和孔隙水压力消散比,描述了孔隙气压 b 4 1182.2

力和孔隙水压力的消散程度。

b 5 - 4.8569

此外,由图 4—7可知,本文解析解与文献[6]解析解和

b 6 - 12.757

有限差分解计算的孔隙水压力与孔隙气压力的时程变化曲线

p 1 - 0.739

整体趋势一致,表明本文解析解能够反映土孔隙内的水、气

p 2 1.3123

渗气渗水函数

两相压力在非饱和土固结过程中逐渐消散、稳定的基本趋势。 34

m 1 6 × 10

从图 4可以看出孔隙水压力的曲线较孔隙气压力稍平缓,而

m 2 49.068

5

且土层深度 z = 2m处的孔隙水压力于 2 × 10 s(即 2.3d)时逐

a 5 1.2248

渐消散至稳定(图 4(a)),而土层深度 z = 8m处的孔隙水压力

持水曲线方程 b 7 0.1623

7

于 5 × 10 s(即 578.7d)时消散至稳定(图 7(a))。对于孔隙气

n 1 2.43

压力可以观察到浅层土( z = 2m处)消散至稳定的时间为 3000s

6

(即 0.83h)(图 4(b)),深层土(z = 8m处)于 7 × 10 s(即 81d)消散至稳定(图 7(b)),由此可以看出

孔隙气压力的消散比孔隙水压力要快,这一点在图 5与图 6中也能够发现。

在固结的初始时刻( t<100s时),孔隙水压力与孔隙气压力的消散存在一定时间的滞后。在土层

较浅处(图 4所示 z = 2m处),孔隙水压力与孔隙气压力消散滞后的时间较短。与有限差分解相比,本

文解析解的孔隙水压力的消散速率较慢,而孔隙气压力的消散速率略快,这是由于在考虑渗气渗水函

数的离散线性化时对饱和度分段的选取较少,计算中使渗气渗水系数比值偏大,也使得表层土的孔隙

2

— 1 5 0 —